社会保険労務士試験合格を目指される皆様、こんにちは。

社労士講師の金沢博憲(社労士24)です。

金沢 博憲

金沢 博憲 統計に関する最新情報はTwitterでも#毎日労一、#毎日社一で配信しています。

宜しければフォローしてください。

Follow @Sharoushi24

社労士試験の最後の壁ともいわれる一般常識対策。

労働に関する一般常識(労一)と社会保険に関する一般常識(社一)です。

この2科目で、選択式で3点以上得点することができるかが、結果を分けることが多いです。

もちろん、令和2年のように難しい年は、科目別基準点の補正(なぜか救済といわれる。)により2点以上でもOKというもあります。

しかし、1点以上でもOKという年は、過去はありましたが、今後はまずないでしょう。

とすれば、労一、社一でも3点以上、どんなに難しい年であっても、最低でも2点以上は確保したいところです。

担当:金沢博憲(資格の大原「社労士24」「経験者合格コース」担当)

そんな労一、社一について、基準点以上を確保するための方法をまとめました。

労務管理、白書、法令と様々ですが、そのうちの「労働統計・厚生統計」対策の攻略方法についてご紹介します。

統計対策の基本(17か条)

まず、統計を学習する上での基本スタンスです。

- 統計対策に本腰を入れるのは「択一合格ライン」の手応えを得てから。

- 労一・社一は選択対策のための勉強。結果的に択一も取れればよいスタンス。

- ヤマハリ厳禁。絞って深堀りは悪手。「超浅く、超広く、超高く」網をかける。世の動きに関係しない統計はない。ただし、基幹統計調査は厚めに。

- 「細かい数字(52.7%)」ではなく「数字の相場(5割)」が大事。

- ただし、失業率、有効求人倍率、出生率、男性の育休取得率は、0.2刻みで押さえる。

- 調査項目ごとの前年増減の押さえ分け不要。「労働者は女性、高齢者を中心に増加」レベルで。

- ただし「5年に1回」計の調査は、前回比は中期的傾向となるため、押さえが必要なものもある。

- 産業別ランキングは産業特性から押さえる。宿泊・飲食→年中無休・24時間営業。銀行→土日休みなど。

- 法令知識とのリンク。1年単位の変形制は、1年間で労働時間の帳尻合えばよく使い勝手がよい→普及率も1年>1ヶ月>フレックス

- 統計調査名自体の過去出題あり。統計調査の概要と名称をリンク。(動画)

- 企業割合については、自分の会社ではなく、大多数を占める中小企業の感覚で。例)セクハラ防止措置→大企業では99%対応済、中小企業で手が回らず、全体で6割程度

- 過去の選択式、択一式からの出題もあり。過去問もチェック。

- 統計データは、誰かに教えてあげるつもりで把握。合格後のネタになる。「まず世の中こうなっている」から話を始めると、納得感がでる。(動画)

- 「労働経済・厚生労働白書まとめ」の”厚み”に戸惑わないこと。

- 「統計」部分で100ページ弱あるが、おさえてほしいのは、「見出しと太字とグラフ部分」。

- 講義聴く→巻末の予想問題解く→テキスト確認で1ターン。その後は、毎日3ページずつ読み進める。これで本番まで3回転可能。

- 「労働経済・厚生労働白書まとめ」第1部冒頭に掲載の「重要数値まとめ」をぜひ活用してくれよな!

統計の問題は、

| 調査の概要と数字の相場を知っていれば即答できるサービス問題 |

こう捉えることができれば強いです。

動画版はこちら

2020年の8月の試験では、選択労一で統計名称が5空欄出題され、驚きをもって迎えられました。

一方、2020年6月に配信したこの動画では、統計調査名の重要性を解説しています。

13:15~「統計調査名に慣れるっていうのは非常に重要」担当:金沢博憲(社労士24、経験者合格コース担当)労働経済・白書まとめより統計まとめ(ブログ版)→https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/12230

「統計調査名は非常に重要」

「統計名称自体が出題されたこともある」

「調査名と概要をリンクさせ、ざっくり説明できるように」

そして、3月後の本試験で統計調査名が5つ出題されました。

来年以降もその必要性は変わりません。

2021年対策向けの新着動画はこちらです。

担当:金沢博憲(経験者合格コース #社労士24)一般常識「統計対策」の進め方の解説動画です。ブログ版→https://sharosi.j-tatsujin.com/archives/12230【INDEX】0:00~はじめに0:50~統計対策は選択式のため4:03~統計対策も「過去問で傾向を知る」5:16~数字の...

統計調査名を問うのは”奇問”なのか?

また、合格ライン予想会において、今年の出題を踏まえた、今後の対策について解説いたしております。

こちらの動画の「18:15~」からです。

本年の試験傾向および受講生から寄せられる情報をもとに、大原講師陣がデータに基づく客観的な「総合基準点、科目別基準点」を予想。今年の本試験問題をデータ分析。「合格するために得点すべきであった問題」を抽出し効率的な「得点の仕方」をお伝えします。また本試験後の過ごし方についてもご紹介いたします。資格の大原社労士講座HP...

今回の統計調査名の出題を”奇問”扱いしてしまうと、今後、適切な対応ができなくなります。

統計調査名は、法律でいうところの法律名称です。

例えば、「フレックスタイム制は、労働基準法に根拠がある」というのと「完全失業率は、労働力調査によって調査されている」というのは同じ話です。

すなわち、その規定やデータがどこにぶら下がっているのか、カテゴリや上位概念を意識することは、法律の勉強をする上で欠かせない視点です。

例えば、

|

ということです。

浅く×広く×高く

この視点は、すべての学習において持つことが構造的な理解に繋がります。

よく社労士試験は横断比較(横のつながり)が大事といいますが、上位概念の意識は「縦のつながり」ということです。

このことを以前から、どう表現しようかと考えていて、その一つが「虫の目と鳥の目」です。

択一の勉強を進めていると虫の目になりがちです。

”引いて見る”ことを忘れてしまうわけです。

そこで、鳥の目で高い位置から俯瞰する、全体像を把握する、縦のつながりを意識する、ことで、分断された知識が結合し、塊としての理解のつながるのです。

この「鳥の目で高い位置から俯瞰する」要素を取り入れた社会保険労務士試験の学習スタンスを一言でまとめてると次のとおりです。

「浅く×広く×高く」です。

| プロゴルファー猿OP。 とべ、浅く×広く×高く とべ、浅く×広く×高く 雲をさき 数値を呼んで 夢を 夢を 夢を 夢を 勝ち取ろう |

これにピンときた方はズバリ同年代でしょう(笑)!

端的にできるには、目次や見出しや意識しながら、各項目の学習をするということです。

これ商標登録していいですかw

なお、統計対策の考え方をこちらのMV?でご紹介しています。

「労働一般アツイ夏」

#社労士 受験対策の夏といえば、労働一般常識。その攻略法をご紹介するこのナンバー。金沢博憲(#社労士24)

統計・常識対策を今からやるのは非常識?

初めて学習される方にとっては、法令科目の学習が遥かに優先されます。

一方、「一般常識であと1点とれば合格」という位置にいられる方は、今からでも、統計対策に着手した方がよいでしょう。

”いまからやっちゃえ統計”です。

「はっ?数字変わって意味ないじゃんw」というのが従来の常識です。

細かな数値は毎年変動するのは確かですが、試験で出題されるのは、前述の通り”相場”です。

前年比の増減もでません。

また、就業構造基本調査など5年に1回のものは、5年間同じです。

過去、問われたことがある完全失業率や推定組織率の定義、そして名称は、毎年変わりません。

令和2年で統計問題(選択・択一)も細かい数字を知らなくても、得点できる問題でした。

|

例えば、62,7%→65.3%になっても、相場は6割、というのに変わりはありません。

次の試験では、コロナ禍が統計に影響されますが、さすがに1年ではほぼ変わりません。

一部、景気変動の影響を受けやすい求人倍率や、完全失業率などは、直前期に入ってから、最新の数値に置き換えればよいでしょう。

また、統計調査名と概要の対応関係は変わるものではありません。

以上を踏まえると、

- 「今から」

- 「昨年の教材等を使って」

- 「毎日」

- 「統計名称と主要項目の相場をリンクさせて」

- 「カッチカチ」にする。

のが、有効な統計対策と考えられます。

また、数値を追うのは大変という場合は、統計調査名やその概要はある程度固めておきましょう。

統計調査名や概要を”器”とすると、数値の相場は”中身”です。

”器”がある程度固まっていれば、”中身”は直前期に入れることもできます。

一方、直前期に、器を作って、中身も同時に注ぐのはなかなか大変なことです。

直前期に入るまでに器をつくり、直前期に入ってから中身を固める作戦は、統計にかぎらず、法律科目でも有効です。

統計概要から統計名称を逆連想するクイズはこちらでお試しいただけます。

金沢博憲(社労士24)です。 統計概要や主要数値から統計名称を逆連想するクイズです。 労一・社一対策まとめはこちら→一般常識・統計を攻略・得点源にする勉強方法 統計の並び順は適当です。 素で思い出すことができなかったら、 …

労務管理”彗星”はそろそろくる?

さて、一般常識対策といえば、試験科目の名称が「労務管理その他労働に関する一般常識」というくらいですから、労務管理への備えも必要です。

くどいですが、一般常識対策については、ヤマハリ厳禁ですから。

10年に一度接近するといわれる「労務管理」彗星。

- H13(2001)→テーラー、科学的管理法、人件費、雇用調整、ワークシェアリング

- H23(2011)→電産型賃金制度、職務給制度、『能力主義管理』、職能資格制度、成果主義的賃金制度

- R3(2021)→ 2021年、

やつらが再び帰ってくる?!

やつらとは…

- テイラー→科学的管理・差別的出来高給

- メイヨー→ホーソン実験・モラール

- レスリスバーガー→同

- ドラッカー→目標管理・現代の経営

- マグレガー→X・Y理論

- ハーズバーグ→動機づけ・衛生理論、職務充実

- アージリス→未成熟・職務拡大

- ラスボス ・マズロー→欲求五段階説

ちょっと覚えられる気がしない…

そんな方は、よろしければこちらをご視聴ください。

あと、定額制と出来高制の分類をさす”賃金形態”、職務給や職能給と言った”賃金体系”も注意です。

あと労務管理といえば、ここだけの話ですけど、試験委員のある先生が共同執筆されているある本から2回出題されています(平成23年、28年)。

おっとどなたかきたようです…

労務管理の過去問はこちら。

試験5日前ですが…念の為、”労務管理”の選択式(記述式)過去問チェックです。 平成9年(記述式) 基本給体系を類型化すると、次の三つの性格の賃金を組み合わせているケースが多い。 まず第一は【 A 】給で、勤続年数、年齢、 …

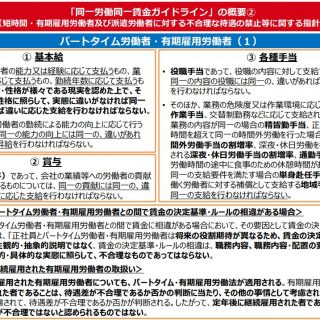

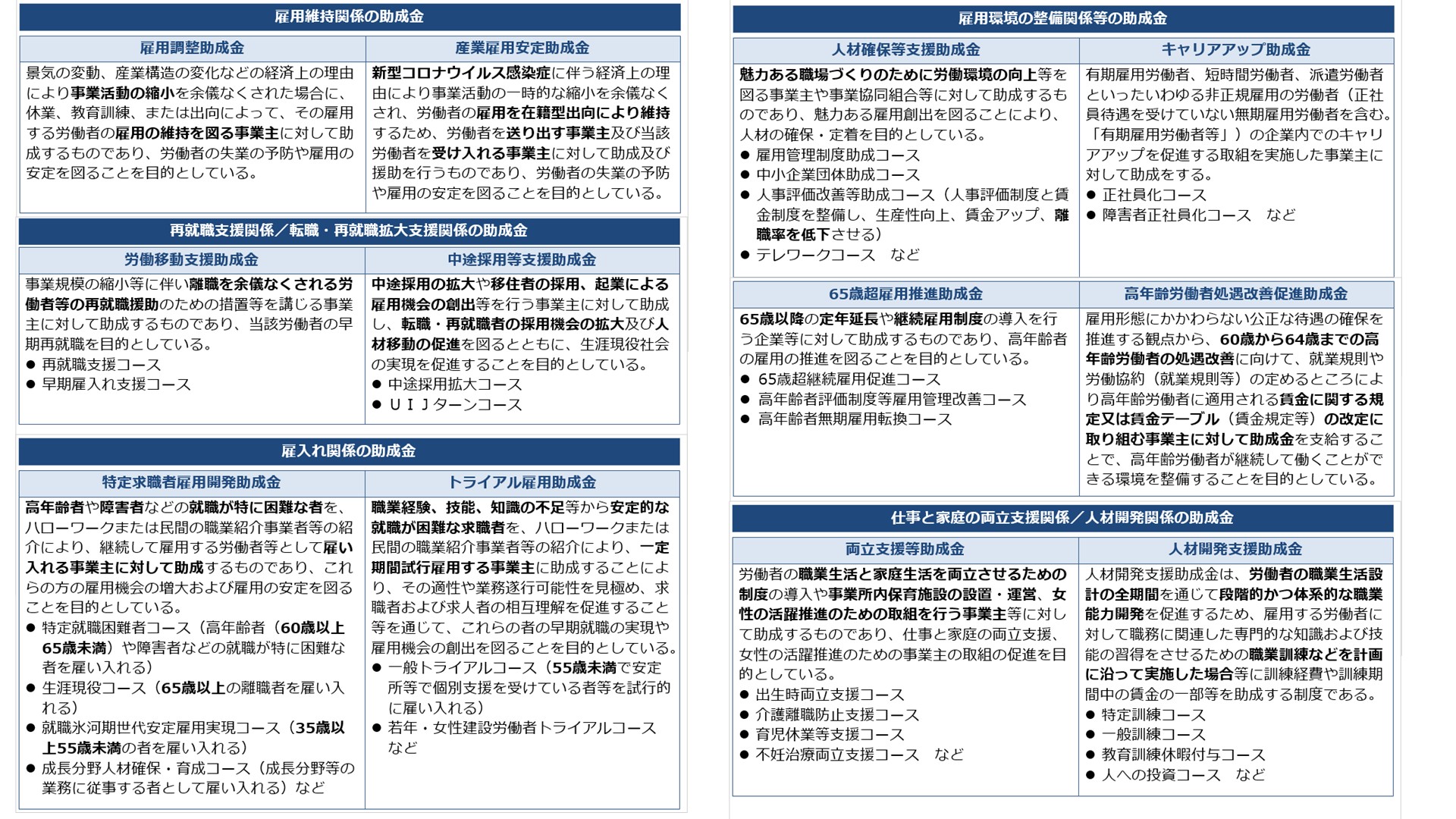

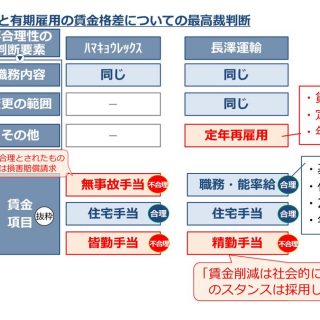

雇用関係助成金はまたくる?

助成金については、また出題される可能性はもちろんあります。

かといって、頻繁に改定される細かい要件を追っかけるわけにはいきません。

名称と概要をリンクさせておけばよいでしょう。

こちらのページにまとめています→助成金まとめ

一般常識対策のコンテンツ

この項目では、手前味噌ながら、統計対策に役立つコンテンツをご紹介します。

まず手前味噌ですが、資格の大原の統計対策をご紹介します。

資格の大原の統計対策

社労士24プラス直前対策についてくる「労働経済・厚生労働白書まとめ」です。

「労働経済・厚生労働白書まとめ」では、テキスト本文のほか、選択式、択一式の予想問題を収載しております。

この「まとめ」では、各統計の名称と概要、統計数値、主要な数値のグラフ、予想問題を掲載しています。

予想問題の中では、社一の「120兆円」「年金」を的中させています。

そして統計名称と主要数値を一覧にした”重要数値”まとめ。

2020年「労働経済・厚生労働白書まとめ」のP86・87に見開き掲載しています。

ピンクの印は選択の解答、緑は択一の解答です。

選択では

労一の4空欄、社一の2空欄分(120兆円、年金)の解答が掲載されています。

↓動画版↓

講義は、社労士24プラス直前対策では、次のようにアニメーションを用いた解説を行います。

↓体験動画はこちら↓

2018年版の体験講義です。

平面的な数字の羅列にならないよう努めています。

担当:金沢博憲(資格の大原 #社労士24)労働統計・労務管理・白書の3部構成。 #社労士 #労一

Twitter上で #毎日労一 #毎日社一 #Twitterで選択対策 というハッシュダグで統計対策の情報を配信しています。

今年出題された統計調査名と調査項目、調査の仕方をTweetとしています。

#本試験振り返り

・離職率-雇用動向調査

・年休取得率ー就労条件総合調査

・育休取得率ー雇用均等基本調査

・5年に1回-就業構造基本調査2020年対策の #Twitterで選択対策 より。

2021年対策は、より実効性のあるものにブラッシュアップしたい。

8/30(日)より配信START。#毎日労一 pic.twitter.com/mijJLUMKrd

— 時間の達人 社労士試験 (@Sharoushi24) August 23, 2020

過去のTweetでは、次の情報をTweetしており、フォロワーの方は、ちょびっと試験に有利であったかも知れません。

| 2018年 ・労一(次世代法、100人) 2019年 ・労一(えるぼし) 2020年 ・労一(雇用動向調査、雇用均等基本調査、就労条件総合調査、労働力調査、就業構造基本調査) ・社一(120兆円・年金) |

よろしければフォローしてみてください。アカウントはこちら↓

Follow @Sharoushi24

このブログの統計問題

このブログでは、前述の#Twitterで選択対策で出題した問題をバックナンバーとして掲載しています。

遡って確認したい時便利です。

統計の概要・全体像

ここから先の内容は、行政機関が公開している統計名称と概要、そしてリンク先です。

統計対策というと、細かい数字に目がいきますが、そうすると、学習が、細かく、平面的になります。

まず、全体を俯瞰して、どれくらいの統計があるかをイメージしましょう。

年によって変動はありますが、概ね40半ばの統計が存在します。

今から、1日1つ、概要と相場を確認すれば、次の本試験までに5,6回転はできるのではないでしょうか。

それが、「毎日労一」、統計に馴染むということです。

そして、各統計ごとのリンク先に「報道発表資料」というA4まとめ一ペラ資料があります。

このプリントの「統計名称」「概要」「ポイントの数値」を眺めるだけでも十分効果はあります。

基幹統計調査と基幹統計調査以外の調査

統計調査は、「基幹統計調査」とそれ以外という分類があります。

基幹統計調査は、公的統計の中核となる基幹統計を作成するための特に重要な統計調査であり、正確な統計を作成する必要性が特に高いことなどを踏まえ、一般統計調査にはない特別な規定(報告義務や違反に対する罰則など)が定められている。

- 労働力調査(総務省)

- 就業構造基本調査(総務省)

- 賃金構造基本統計調査

- 毎月勤労統計調査

- 人口推計(総務省)

- 人口動態統計

- 社会保障費用統計

- 国民生活基礎調査

試験でも基幹統計調査はよく出題されています。

- 平成30年→人口動態統計、人口推計

- 令和元年→就業構造基本調査

- 令和2年→労働力調査、就業構造基本調査、社会保障費用統計

なお、統計調査名自体が問われた

- 平成26年→毎月勤労統計

- 平成28年→労働力調査

これも基幹統計調査です。

全数調査(悉皆調査)と標本調査

調査対象の選出の方法は2種類あります。

- 全数調査(悉皆調査)→対象となるものを全て調べる。

- 標本調査(サンプル調査)→対象となるもの一部を調査して、全体を推定する方法。

全数調査(悉皆調査)とは対象となるものを全て調べる調査の事です。

全数調査は、誤差なく正確な結果が得られる反面、膨大な費用や手間がかかるという欠点もあります。

普段日本に居住している人を対象とした国勢調査や日本国内の事業所を対象とした経済センサスなどがあります

標本調査(サンプル調査)とは対象となるもの一部を調査して、全体を推定する方法です。

全数調査に比べて手間や費用を省くことができますが、標本誤差が生じてしまうため、標本は偏りが生じないように選ぶ必要があります。

労働力調査など我が国で行われている統計調査の多くはこの方法により行われています。

厚生労働省の統計と総務省の統計

試験に関係する統計は、ほぼ厚生労働省の統計です。

だたし、一部は総務省の統計であり、種類としては少ないのですが、その割に試験でよく出される傾向があります。

【総務省の統計】

- 労働力調査

- 就業構造基本調査

- 人口推計

景気動向指数

景気の判断する総合的な指標であり、内閣府が取りまとめています。

生産、雇用など様々な経済活動での重要かつ景気に敏感な指標の動きを統合することによって、景気の現状把握及び将来予測に資するために作成された統合的な景気指標です。

景気動向指数には、景気に対して先行して動く先行指数、ほぼ一致して動く一致指数、遅れて動く遅行指数の3つの指数があります。

- 先行指数→新規求人数(除学卒)

- 一致指数→有効求人倍率(除学卒)、所定外労働時間指数(調査産業計)

- 遅行指数→完全失業率

先行指数は、景気の動きに対し、先行して動く指標。

景気の先行きに対する予測を行うときに参照される。

例えば、景気の先行きが明るいと企業が雇用を増やそうとするため「新規求人数」が増え、景気の先行きが暗いと企業は採用を控えるようになるため「新規求人数」が減る。

一致指数は、景気の動きに対し、一致して動く指標。

景気の現状を把握するのに用いられる。

労働需給の面から、労働市場の好不況は景気にほぼ一致して動くので、「有効求人倍率」は一致指数。

遅行指数は、景気の動きに対し、遅行して動く指標。景気の転換点を確認するものとして利用されている。

景気悪化→企業が採用抑制→新卒就職難→不本意な就職や非正規雇用が増加→離職率の高まり→完全失業率の悪化というサイクルに陥ることが多いため、「完全失業率」は遅行指数。

労働統計のポイント

労働力・職業安定関係

労働力調査※基幹統計調査(毎月→年平均は1月)

労働力調査は、統計法に基づく基幹統計『労働力統計』を作成するための統計調査であり、我が国における就業及び不就業の状態を明らかにするための基礎資料を得ることを目的としている。

| ・M字型カーブの谷の年齢・率→35~39歳・7割台 ・非正規雇用者数・割合→約2,000万人・雇用者のうち4割弱(36.7%) ・完全失業率→完全失業者/労働力人口 ・完全失業率(R3)→2.8% ※過去最高は5.4%(2002年) |

統計の基本。試験によく出る。完全失業率などの定義に注意。

完全失業率って新聞でよくみるけど、どういう意味?

金沢 博憲

金沢 博憲 完全失業者とは「仕事を探している者の割合」。

景気の動向に遅れて動く遅行指標。例えば金融機関の破綻が相次いだ平成10年以降、企業が採用抑制を進める→不本意就職者が増える→離職を繰り返す→完全失業者の増加という流れの中、平成14年に過去最高の5.4%を記録しています。

就業構造基本調査※基幹統計調査(5年に1回)

就業構造基本調査は、統計法に基づく基幹統計『就業構造基本統計』を作成するための統計調査であり、国民の就業及び不就業の状態を調査し、全国及び地域別の就業構造に関する基礎資料を得ることを目的としている5年に1回の調査。

| ・過去5年間に「出産・育児」を理由に離職→約100万人 ・過去1年間に「介護・看護のため」に離職→約10万人(うち女性が約8割) ・副業者比率(有業者に占める副業がある者の割合)→4.0% ・事業を自ら起こした者(起業者)のうち女性の割合→約2割 ・男女別の有業率(15歳以上人口に占める有業者の割合)→平成24年に比べ、男性は特に「60~64 歳」及び「65~69歳」で大きく上昇しており、女性は全ての年齢階級で上昇 ・収入を一定の金額に抑えるために就業時間・日数の調整(就業調整)→所得階級別にみると、就業調整をしている者の8割強が50~149万円 |

労働力調査の5年に1回版。試験によくでる(平成27年、令和元年、令和2年)。

令和3年職業安定業務統計(2月1日)

公共職業安定所における求人、求職、就職の状況(新規学卒者を除く。)を取りまとめ、求人倍率等の指標を作成。

| ・有効求人倍率(R3年)→1.13倍 ※過去最高は1.76倍(昭和48年) ・景気動向指数のうち、景気の動きに対し先行して動く「先行指数」→新規求人数(除学卒) ・景気動向指数のうち、景気の動きと一致して動く「一致指数」→有効求人倍率 |

求人倍率は「仕事の見つけやすさ」データ。過去最高は高度成長期終盤に記録した1.76倍。

令和2年雇用動向調査(令和3年8月31日)

事業所における入職・離職の状況等を調査し、雇用労働力の産業、規模、職業及び地域間の移動や求人状況等の実態を明らかにする。

令和2年に調査名が出題。

- 入職超過率 -0.3ポイント(9年ぶりの離職超過)

転職者実態調査(令和3年11月8日)

この調査は、転職者の就業実態及び意識を受入事業所側、転職者側の両面から把握することによって、円滑な労働移動を促進し、労働力需給のミスマッチの解消を図るための雇用政策に資することを目的としている。

この調査は、その時々の雇用情勢に応じ、毎年テーマ(対象)を替えて実施している雇用の構造に関する実態調査として、平成10年に最初の調査を実施し、その後、不定期に実施している(平成18年、平成27年、令和2年)。

- 「一般労働者(いわゆるフルタイム労働者)がいる事業所」のうち、「転職者がいる事業所」割合は33.0%であり、「雇用期間の定め無しの転職者がいる事業所」は28.9%、「1年以上の雇用期間の定め有りの転職者がいる事業所」は8.7%となっている。

- 転職者を採用する理由(3つまでの複数回答)は、「管理的な仕事」及び「専門的・技術的な仕事」は、「経験を活かし即戦力になるから」及び「専門知識・能力があるから」の割合が高く、その他の職種は「離職者の補充のため」などの割合が高い。

- 今後3年間に「転職者を採用する予定がある」事業所割合は53.3%であり、このうち、「転職者を優先して採用したい」が35.7%、「新規学卒者を優先して採用したい」が12.3%となっている。

-

転職者が直前の勤め先を離職した主な理由は、「自己都合」が76.6%と最も高い。「自己都合」による離職理由(3つまでの複数回答)は、「労働条件(賃金以外)がよくなかったから」が28.2%で最も高く、次いで「満足のいく仕事内容でなかったから」が26.0%、「賃金が低かったから」が23.8%となっている。

-

転職者が現在の勤め先を選んだ理由(3つまでの複数回答)は、「仕事の内容・職種に満足がいくから」が41.0%で最も高く、次いで「自分の技能・能力が活かせるから」が36.0%、「労働条件(賃金以外)がよいから」が26.0%となっている。

-

転職者の現在の勤め先における職業生活全体の満足度について、D.I.(「満足」-「不満足」)は、42.0ポイントであり、男が46.5ポイント、女が35.9ポイントとなっている。

大学等卒業予定者の就職内定状況調査(2月1日現在)

大学、短大、高専、専修学校新卒者の就職内定状況等を把握。

| ・大学生の就職内定率→89.5% |

厚生労働省サイト(3月19日公表)

新規学卒就職者の離職状況

新規学卒就職者の就職後3年以内の離職状況について取りまとめた資料。

- 新規学卒就職者(平成30年3月卒業者)の就職後3年以内の離職率は、新規中卒就職者で約5割(55.0%)で新規高卒就職者で約4割(36.9%)、新規大卒就職者で約3割(31.2%)

厚生労働省サイト(例年10月発表)

以前は「中卒、高卒、大卒」の順で「7・5・3」現象と言われていましたが、現在は「大卒、高卒、中卒」の順で「3・4・6」。3年で辞職したろう、三四郎”現象

賃金・労働条件関係

賃金構造基本統計調査※基幹統計調査

主要産業に雇用される労働者について、その賃金の実態を、労働者の雇用形態、就業形態、職種、性、年齢、学歴、勤続年数、経験年数別等に明らかにする。

| ・男女間賃金格差→男性100に対し70台※80台で×という出題あり ・賃金カーブのピーク→男性55~59歳、女性50~54歳 ・雇用形態間賃金格差→正社員・正職員100に対し、正社員・正職員以外は60台 |

労災の年齢階層別最高限度額の基礎資料。

毎月勤労統計※基幹統計調査

常用労働者を5人以上雇用する事業所の雇用、給与及び労働時間について全国的変動を明らかにする。

労働時間のほか、現金給与総額や実質賃金、常用労働者数、パートタイム労働者数、出勤日数なども調べている。

| ・パートタイム労働者比率→約3割 |

賃金や労働時間の変動をみる。労災のスライド制、高プロの年収要件の基礎資料。

最低賃金に関する実態調査

中央最低賃金審議会及び地方最低賃金審議会における最低賃金の決定、改正等の審議に資するため、中小零細企業又は事業所の労働者の賃金の実態及び賃金改定の状況等を把握。

賃金引上げ等の実態に関する調査(例年11月)

民間企業(労働組合のない企業を含む。)における賃金・賞与の改定額、改定率、賃金・賞与の改定方法、改定に至るまでの経緯等を把握。

| ・改定の決定に当たり最も重視→「企業の業績」が最多 |

民間主要企業春季賃上げ要求・妥結状況(例年8月)

春闘時における交渉の妥結状況を把握。

| ・賃上げ率→例年2%台 |

令和3年就労条件総合調査(令和3年11月9日)

主要産業における企業の労働時間制度、賃金制度等について総合的に調査し、我が国の民間企業における就労条件の現状を明らかにすることを目的として実施している。

定年制、労働費用、福祉施設・制度、退職給付制度等についてもローテーションで調査し実態を把握。

- 年休取得率→56.6%(過去最高)

- 年次有給休暇の計画的付与制度がある企業割合→46.2%(日数階級別→「5~6日」が最多)

- 勤務間インターバル制度→導入予定はなく、検討もしていない→80.2%

- 労働費用総額に占める「現金給与額」の割合→82.0%

- 労働費用のうち「法定福利費」に占める割合をみると、厚生年金保険料が最も高い。

択一・選択でよく出題。

労働費用はローテンション調査で4年前のデータが出題されたこともある(平成28年)。

雇用状況関係

高年齢者の雇用状況

| ・雇用確保措置のうち【継続雇用制度の導入】の比率が最も高い。 ・65歳定年(R2)→18.4% ・66歳以上働ける制度のある企業(R2)→33.4% ・70歳以上働ける制度のある企業(R2)→31.5% |

令和3年障害者雇用状況(令和3年12月24日)

毎年6月1日現在の身体障害者、知的障害者、精神障害者の雇用状況について把握。

| ・実雇用率→2.20% ・法定雇用率達成企業の割合→47.0% ・法定雇用率未達成企業のうち、不足数が0.5人または1人である企業(1人不足企業)→63.9%と過半数を占めている |

厚生労働省サイト(1月15日公表)

外国人雇用状況(令和2年)

個々の事業所における外国人労働者の雇用状況を把握し、外国人労働者の雇用の安定を含めた地域の労働力需給の適正な調整と外国人労働者に対する適切な雇用管理の促進を図ることを目的とする。

すべての事業主に届出義務がある。

- 外国人労働者数は 1,727,221 人で、前年比 2,893 人増加し、平成19年に届出が義務化されて以降、最高を更新したが、対前年増加率は 0.2%と、前年の 4.0%から 3.8ポイントの減少。

- 外国人を雇用する事業所数は 285,080 か所で、前年比 17,837 か所増加し、届出の義務化以降、最高を更新したが、対前年増加率は 6.7% と、前年の 10.2%から 3.5 ポイントの減少。

- 国籍別では、ベトナムが最も多く453,344 人 (外国人労働者数全体の26.2%)。次いで中国 397,084 人 (同23.0%)、フィリピン 191,083 人 (同11.1%)の順。

- 在留資格別では、「特定活動」が 65,928 人 で、前年比 20,363 人 (44.7%) 増加、「専門的・技術的分野の在留資格」が 394,509 人で、前年比 34,989 人(9.7%) 増加、「身分に基づく在留資格」が 580,328 人で、前年比 33,859 人 (6.2% ) 増加。 一方、「技能実習」は 351,788 人で、前年比 50,568 人(12.6%) 減少、「資格外活動」のうち「留学」は267,594人 で、前年比 38,963 人 (12.7%)の減少。

外国人労働者数、国籍別など。平成28年出題。

金沢 博憲

金沢 博憲 国籍別では、ベトナムが中国を抜いて最多。80年代に戦後のベビーブームが到来したベトナムは平均年齢が30歳と若いことが背景。なお日本は46歳。

厚生労働省サイト(例年1月公表)

労働者派遣事業の状況(例年3月公表)

労働者派遣事業の運営状況について把握。

|

・派遣労働者数→約156万 |

派遣労働者実態調査

派遣労働者の就業実態並びに事業所における派遣労働者の受け入れ状況等を把握。

4、5年おきに1回。

| ・派遣労働者を就業させる主な理由→「必要な人員を迅速に確保できるため」が最多 ・就業している派遣労働者に対して、過去1年間に、教育訓練・能力開発を行った事業所の割合→59.0% |

家内労働概況調査

家内労働の実態を把握し、家内労働対策を推進するための基礎資料を得ることを目的とする。

| ・家内労働者→10万人 |

若年者雇用実態調査

事業所における若年者の雇用状況、若年者の就業の希望、実際の就業の状況及び就業に関する意識を把握。

5年に1回。

| ・正社員の採⽤選考にあたり重視した点(複数回答)→職業意識・勤労意欲・チャレンジ精神>コミュニケーション能⼒>マナー・社会常識(働く>仲良く>礼儀よく) ・全労働者に占める若年労働者の割合は27.3%。内訳は、若年正社員が17.2%。 ・「若年労働者の定着のための対策を行っている」事業所の割合→若年正社員で約7割 |

障害者雇用実態調査

民営事業所に対し、雇用している障害者の賃金、労働時間、雇用管理上の措置等を調査し、障害者の雇用の実態を把握。

5年ごとに実施。

| ・雇用されている精神障害者のうち、正社員の割合は4人に1人。 ・雇用している障害者への事業主の配慮事項としては、知的障害者、精神障害者及び発達障害者において「短時間勤務等勤務時間の配慮」が最も多かった ・障害者雇用に当たっての課題・配慮事項→障害者を雇用する際の課題としては、身体障害者、知的障害者、精神障害者、発達障害者ともに、「会社内に適当な仕事があるか」が最多 |

令和2年有期労働契約に関する実態調査(令和3年7月28日)

本調査は、無期転換ルールの施行後の有期契約労働者及び契約期間の定めがある働き方から定めがない働き方に転換した無期契約労働者に関する就業の実態、契約形態の実態、いわゆる正社員との接続状況等を把握することを目的とし、民間事業所に対し、実施する。

- 有期契約労働者を雇用している事業所の割合は、41.7%となっている。

- 労働契約法における無期転換ルールについて、平成30年度・平成31年度合算で「無期転換ルールによる無期転換を申込む権利が生じた人」のうち、「無期転換を申込む権利を行使した人」の割合は27.8%、無期転換を申込む権利を行使せず「継続して雇用されている人」の割合は65.5%となっている。

- 人事管理上最も重要と考えている職務タイプについて、期間を定めて雇用する主な理由(複数回答・最大3つ)をみると、「経験等を有する高齢者の活用のため」が31.4%と最も高く、次いで、「業務量の中長期的な変動に対応するため」27.7%、「人件費(賃金、福利厚生等)を低く抑えるため」が25.0%、「正社員の確保が困難であるため」18.1%となっている。

令和3年有期労働契約に関する実態調査(個人調査)

本調査は、無期転換ルールの施行後の有期契約労働者及び契約期間の定めがある働き方から定めがない働き方に転換した無期契約労働者(以下「無期転換者」という。)に関する就業の実態、契約形態の実態、無期転換ルールの活用状況等を把握することを目的として、労働者に対し、実施する。

- 有期契約労働者の年齢は、「60~64歳」が15.9%で最も高く、次いで「40~44歳」13.4%、「50~54歳」12.4%、「45~49歳」12.3%となっている。

- 1回あたりの契約期間は、「6か月超~1年以内」の割合が高く、62.3%となっており、次いで「3か月超~6か月以内」19.6%となっている。

- 有期契約労働者の労働契約法における無期転換ルールに関する知識について、いずれか1つでも知っていると回答した割合(「無期転換ルールに関して知っている内容がある(知識の内容のうちどれか1つでも知っている)」割合)は38.5%となっている。無期転換ルールについて知っている内容(複数回答)については、「契約社員やパート、アルバイト、再雇用者など呼称を問わず、すべての労働者に適用される」が68.9%と最も高く、次いで「契約期間を通算して5年を超えても、労働者から「申込み」を行わなければ無期転換されない」51.9%、「無期転換ル-ルが適用されるのは、平成25年4月1日以降に開始(更新)された、有期労働契約である」46.0%の割合が高い。

- 有期契約労働者の無期転換の希望の有無について、「無期転換することを希望する」は18.9%、「希望しない」は22.6%、「わからない」は53.6%だった。

- 有期契約労働者が無期転換を希望する理由(最大3つ、複数回答)は、「雇用不安がなくなるから」81.2%が最も高く、次いで「長期的なキャリア形成の見通しや、将来的な生活設計が立てやすくなるから」55.6%、「その後の賃金・労働条件の改善が期待できるから」35.0%となっている。

- 有期契約労働者が無期転換を希望しない理由(最大3つ、複数回答)は、「高齢だから、定年後の再雇用者だから」40.2%が最も高く、次いで「現状に不満はないから」30.2%となっている。

雇用均等関係その他

雇用均等基本調査(7月30日)

男女の雇用均等問題(男女の配置・昇進、育児休業等)に係る雇用管理の実態を総合的に把握。

- 女性管理職を有する企業割合→係長相当職以上の女性管理職を有する企業割合を役職別にみると、部長相当職ありの企業は13.1%、課長相当職ありの企業は20.8%、係長相当職ありの企業は22.6%となっている。

- 管理職に占める女性の割合→管理職に占める女性の割合は、部長相当職では8.4%、課長相当職では10.8%、係長相当職では18.7%となっている。

- 育児休業取得者の割合→女性:81.6%、男性:12.65%

パートタイム労働者総合実態調査

パートタイム労働者の雇用管理、就労状況等に関する実態を把握。5年に1回。

| ・パートを雇用する理由(複数回答)→「1日の忙しい時間帯に対処」が最多 ・正社員とパートの両方を雇用している事業所のうち、「パートの正社員転換制度がある」事業所の割合→4割。 ・パートの働いている理由(複数回答)→「生きがい・社会参加のため」が最多 |

就業形態の多様化に関する総合実態調査(令和元年)

正社員及び正社員以外の労働者のそれぞれの就業形態について、事業所側、労働者側の双方から意識面を含めて把握することで、多様な就業形態に関する諸問題に的確に対応した雇用政策の推進等に資することを目的とする。

4、5年に1回。

| ・3年前(平成28年)と比べて正社員以外の労働者比率が上昇した事業所について、比率が上昇した正社員以外の就業形態(複数回答)→「パートタイム労働者」が最も高い、次いで「嘱託社員(再雇用者)」 ・正社員以外の労働者を活用する理由(複数回答)→「正社員を確保できないため」が最も高い ・現在の就業形態を選んだ理由(複数回答3つまで) 契約社員(専門職)、嘱託社員(再雇用者)→「専門的な資格・技能を活かせるから」が最も高い パートタイム労働者、臨時労働者→「自分の都合のよい時間に働けるから」が最も高い 派遣労働者では「正社員として働ける会社がなかったから」が最も高い |

能力開発基本調査(令和2年度)例年6月公開

能力開発基本調査は、我が国の企業、事業所及び労働者の能力開発の実態を正社員・正社員以外別に明らかにし、職業能力開発行政に資することを目的とする。

| ・教育訓練費用(OFF-JT費用や自己啓発支援費用)を支出した企業→49.7% ・事業内職業能力開発計画の作成を行っている企業→22.1% ・職業能力開発推進者の選任を行っている企業→18.8% ・教育訓練休暇制度を導入している企業→8.8% ・教育訓練短時間勤務制度を導入している企業→6.7% ・計画的なOJTについて、正社員に対して実施した事業所→56.5%、正社員以外に対して実施した事業所→22.3% ・能力開発や人材育成「問題がある」とする事業所→74.9% ※問題点の内訳→「指導する人材が不足している」が最多 ・キャリアコンサルティングを行うしくみを、正社員に対して導入している事業所→37.8%、正社員以外に対して導入している事業所→24.9% ・OFF-JTを受講した労働者→29.9% ・自己啓発を実施した労働者→32.2% |

平成28年出題。

労働安全衛生調査(実態調査)(令和2年)

事業所が行っている安全衛生管理、労働災害防止活動及び安全衛生教育の実施状況等の実態並びにそこで働く労働者の仕事や職業生活における不安やストレス、受動喫煙等の実態について把握し、今後の労働安全衛生行政を推進するための基礎資料とする。

- メンタルヘルス対策に取り組んでいる事業所の割合→61.4%

※うち、職場環境等の評価及び改善に取り組んでいる事業所の割合→55.5% - 屋外を含めた敷地内全体を全面禁煙にしている事業所の割合→30.0%

- 60歳以上の高年齢労働者が従事している事業所のうち、高年齢労働者に対する労働災害防止対策に取り組んでいる事業所の割合→81.4%

※取組内容(複数回答)別にみると、本人の身体機能、体力等に応じ、従事する業務、就業場所等を変更している事業所の割合→45.7% - 職場で受動喫煙がある労働者の割合は20.1%

※うち、不快に感じること、体調が悪くなることがある労働者の割合→39.2%

労使関係

令和3年労働組合基礎調査(例年12月)

我が国の労働組合数、組合員数、推定組織率、加盟組織系統等の状況を調査し、組合及び組合員の産業別、地域別、加盟上部組合別の分布等労働組合組織の実態を明らかにする。

| ・推定組織率→組合員数÷雇用者数(労働力調査) ・労働組合員数→約1000万人 ・推定組織率→16.9% ・パートタイム労働者の労働組合員数→全労働組合員数に占める割合は13.6%、推定組織率は8.4% |

推定組織率の定義が出題

労働組合実態調査(この調査は毎年テーマを変えて実施しています)例年6月

労働組合の組織の実態、団体交渉・労働争議の実態、労使コミュニケーションの状況、労働組合活動の実態、労働協約の内容等労使関係の実態を明らかにする(この調査は毎年テーマを変えて実施)。

本年は「労使間の交渉等に関する実態調査(令和2年)」

| ・労使関係「安定的」と認識している労働組合→約9割 ・正社員以外の労働者に「組合加入資格がある」→「パートタイム労働者」38.2%、「有期契約労働者」41.4%、「嘱託労働者」37.4%、「派遣労働者」6.1% ・過去3年間に何らかの労使間の交渉があった事項(複数回答)→「賃金・退職給付に関する事項」が最多 ・労使間の交渉の結果、労働協約の改定がなされた又は新たに労働協約の規定が設けられた事項(複数回答)→「育児休業制度、介護休業制度、看護休暇制度」が最多 ・労働協約を締結している労働組合→93.1% |

平成27年出題。

労働争議統計調査(例年8月)

我が国における労働争議の状況を調査し、その実態を明らかにして、労働行政上の基礎資料とする。

| ・総争議の件数→268 件 ・争議の主な要求事項→「賃金」が最多 |

個別労働紛争解決制度の施行状況(令和2年度)(令和3年6月30日発表)

個別労働関係紛争の相談件数・種類など。

- 総合労働相談件数は129万782件で、13年連続で100万件を超え、高止まり

- 民事上の個別労働紛争の相談件数、助言・指導の申出件数、あっせんの申請件数の全項目で、「いじめ・嫌がらせ」の件数が引き続き最多

なお、令和2年6月、労働施策総合推進法が施行され、大企業の職場におけるパワーハラスメントに関する個別労働紛争は同法に基づき対応することとなったため、同法施行以降の大企業の当該紛争に関するものはいじめ・嫌がらせに計上していない。同法違反の疑いのある相談は「労働基準法等の違反の疑いがあるもの」として計上している。

過労死等の労災補償状況(例年6月)

脳・心臓疾患や、精神障害で労災保険給付の請求・決定した件数。

| ・脳・心臓疾患→職種別(大分類)の支給決定件数は「輸送・機械運転従事者」が最多 ・精神障害→職種別(大分類)の支給決定件数は「専門的・技術的職業従事者」が最多 |

労働災害発生状況の分析(令和2年)

・死亡者数は802人で過去最小

・休業4日以上の死傷者数は、平成29年と比較して増加

【事故の型別の最多(死傷者)】

・製造業→はさまれ・巻き込まれ

・建設業→墜落・転落

・林業→激突され

・陸上貨物運送事業→荷役作業中等の墜落・転落

・小売業、及び飲食店→転倒

・社会福祉施設→腰痛等の「動作の反動・無理な動作」

厚生統計のポイント

前述の通り、令和2年の試験で社会保険に関する一般常識の選択式からも統計問題が出題されました。

今年も出題されるのか注目されます。

厚生統計

人口推計(令和元年)※基幹統計調査

我が国の人口の実態は、5年ごとに実施される国勢調査によって明らかにされるが、この「人口推計」は、国勢調査の実施間の時点においての各月、各年の人口の状況を把握するために行うものである。

| ・生産年齢人口→15歳以上64歳以下の人口 ※労働力人口(労働力調査)→15歳以上人口のうち、労働の意思があるもの ・65歳以上人口の割合→28.4%で過去最高 ・75歳以上人口の割合→14.7%で過去最高(65歳以上人口の半数以上) ・第一次ベビーブーム期(1947年~1949年)、第二次ベビーブーム期(1971年~1974年) |

平成30年出題。

国勢調査(令和2年)※基幹統計調査

・我が国の人口は1億 2622 万7千人

・都道府県の人口→東京圏(東京都,神奈川県,埼玉県,千葉県)で、全国の約3割を占める

人口動態統計月報年計(概数)の結果(令和2年)※基幹統計調査

出生・死亡・婚姻・離婚及び死産の人口動態事象を把握。

| ・合計特殊出生率※→1.34、過去最低は1.26(2005年)。都道府県別では、例年東京都が最低、沖縄県が最高。 ※定義→15~49歳までの女性の年齢別出生率を合計したもの ・1.57ショック(H1)→S41(ひのえうま)1.58を下回る ・出生数(R1)→86万人(過去最小) ※1.57ショックも86万ショックも元年に発生。 |

合計特殊出生率など。平成30年出題。

完全失業率(5.4%)、有効求人倍率(1.76倍)の過去最高、合計特殊出生率(1.26)の過去最低は、厳密に覚えること。

簡易生命表(令和2年)

日本の生命表として、厚生労働省では、「完全生命表」と「簡易生命表」の2種類を作成・公表しており、「完全生命表」は、国勢調査による人口(確定数)と人口動態統計(確定数)による死亡数、出生数を基に5年に1度作成し、「簡易生命表」は、人口推計による人口と人口動態統計月報年計(概数)による死亡数、出生数を基に毎年作成している。

・男の平均寿命は81.64年となり、過去最高を更新

・女の平均寿命は87.74年となり、過去最高を更新

社会保障費用統計※基幹統計調査(例年10月)

年金や医療保険、介護保険、雇用保険、生活保護等の社会保障制度に関する1年間の支出を、OECD(経済協力開発機構)およびILO(国際労働機関)が定めた基準に基づき、取りまとめたもの。国の社会保障全体の規模や政策分野ごとの構成を明らかにし、社会保障政策や財政等を検討する上での資料とすることを目的とする。

| ・社会保障給付費(ILO基準)→約120兆円(年金最多) |

金沢 博憲

金沢 博憲 国民一人当たり100万円×1億2千万人=120兆円。内訳は年金50、医療40、介護10、その他20

120兆円、年金が令和2年に出題。

2019年社会保障に関する意識調査結果(令和3年11月10日)

社会保障制度に関する情報の入手や関心度、給付と負担の水準などについての意識を調査することで、今後の社会保障制度改革を含めた厚生労働行政施策の企画・立案のための基礎資料を得ることを目的とした。

■社会保障制度に関する情報についての意識

- 社会保障制度への関心については、「それらの情報を見るようにしている」が最も多く 50.2%。

29歳以下では、「あまり関心はないが、時々それらの情報を目にすることはある」と「全く関心がない」を合わせて73.5%

■健康づくりについての意識

- 健康づくりのための取り組みをしているかについては、「何かした方がいいとは思うが、特に取り組む予定はない」が最も多く 36.5%、次いで「積極的に健康づくりに取り組んでいる」が 28.9%、「今後、取り組むよう計画している」が 13.1%

■社会保障制度についての意識

- 老後の生計を支える手段として1番目に頼りにするものは、「公的年金(国民年金や厚生年金など)」が最も多く 55.9%、次いで「自分または配偶者の就労による収入」が 26.2%

- 今後充実させる必要があると考える社会保障の分野(3つまで回答)は、すべての年齢階級で「老後の所得保障(年金)」が最も多いが、次いで多いのは、39 歳以下では「子ども・子育て支援」、40 歳以上では「老人医療や介護」

- 現在の税と社会保険料の負担水準については、「生活にはあまり影響しないが負担感がある」が最も多く 50.4%、次いで「生活が苦しくなるほど重い」が 38.4%

- 今後の社会保障の給付と負担の水準については、「社会保障の給付水準を維持し、少子高齢化による負担増はやむを得ない」が最も多く 27.7%

厚生年金保険・国民年金事業の概況(例年12月)

公的年金被保険者数など。

| ・公的年金被保険者数→約6,700万人 ※国民年金の第1号被保険者数(任意加入被保険者を含む)→約1,500万人 ※厚生年金被保険者→約4,500万人 ※第3号被保険者→約800万人 ・重複のない公的年金の実受給権者数→約4,000万人 ・繰り下げ率は概ね1% |

国民年金の加入・保険料納付状況

国民年金の保険料納付率など

| ・現年度納付率(納付状況の途中経過を示すもの)→7割弱 ・最終納付率(過年度に納付されたものを加えた納付率)→7割台半ば |

・最終納付率(過年度に納付されたものを加えた納付率)→【7】割台半ば

なお、現年度納付率(納付状況の途中経過を示すもの)→7割弱。

令和元年から突然「最終納付率」を強調するようになったので注意が必要だ!

←H30・R1→ pic.twitter.com/aaOJwnX5zO

— 時間の達人 社労士試験 (@Sharoushi24) January 25, 2021

令和元(2019)年度 国民医療費の結果(令和3年11月9日)

「国民医療費」は、その年度内の医療機関等における保険診療の対象となり得る傷病の治療に要した費用の推計です。

ここでいう費用とは、医療保険などによる給付のほか、公費負担、患者負担によって支払われた医療費を合算したものです。

- 国民医療費→44兆3,895億円

- 国民医療費(制度区分別)→後期高齢者医療給付分が約3分の1(35.3%)を占める。

介護保険事業状況報告

介護保険制度の施行に伴い、制度の運営状況を把握し、介護保険制度の円滑な運営に資するための基礎資料を得る。

| ・保険給付(介護給付・予防給付)の費用→約10兆円 |

中高年者縦断調査(パネル調査)

中高年者の健康・就業・社会活動について、意識面・事実面の変化の過程を継続的に把握。

前回調査に回答した人に調査票を送るとう形式で続けられており、このような調査手法をパネル調査という。

一定集団を数年かけて追跡する調査。「パネル」という手法名称が出題(平成27年)。

国民生活基礎調査(令和元年)※基幹統計調査(例年7月)

保健・医療・福祉・年金・所得等国民生活の基礎的な事項について世帯面から総合的に明らかにする。

2019年は大規模調査を実施。2020年はコロナの影響で実施せず。

| ・高齢者世帯は全世帯の 28.7%。過去最高 ・1世帯当たり平均所得金額の構成割合→高齢者世帯では「公的年金・恩給」が63.6% ・公的年金・恩給を受給している高齢者世帯のなかで「公的年金・恩給の総所得に占める割合が100%の世帯」→ 48.4% |

被保護者調査

生活保護法に基づく保護を受けている世帯(被保護世帯)及び保護を受けていた世帯の保護の受給状況を把握し、生活保護制度及び厚生労働行政の企画運営に必要な基礎資料を得ることを目的とする。

平成16年社一選択で出題実績あり→こちら。

| ・被保護実人員→約200万人 ・被保護世帯数→約160万世帯 |

国民負担率

「国民負担率」は、租税負担及び社会保障負担を合わせた義務的な公的負担の国民所得に対する比率。

財務省調べ。

| ・国民負担率→例年40%台半ば |

白書のポイント

一般常識対策ときくと「白書」というイメージが強いが、白書そのものからの出題は近年はありません。

しかし、統計情報や法律改正が出題されたとき、「結果的に、白書にも同様のことが記載されていた」ということもあるので、一読して損はありません。

ただ、あまり時間をかけるものでもありません。

白書

厚生労働白書

先日、令和2年版厚生労働白書が刊行。

令和元年版は欠号となった模様です。

内容面では、

第2部 現下の政策課題への対応

第5章(年金制度)

第7章(医療介護)

は、必読。

年金医療介護に係る現況及び施策の全体像を把握するのに最適。

※夫婦妊娠・よろしく(22-24・46-49)ジュニア |

| 海外在留邦人等が日本と外国の年金制度等に加入し保険料を二重に負担することを防ぎ、また、両国での年金制度の加入期間を通算できるようにすることを目的として、外国との間で社会保障協定の締結を進めている。2000年2月にドイツとの間で協定が発効して以来、2019年 9月の中国との間の協定に至るまで、現在、20か国との間で協定が発効している。 |

労働経済白書

ここからはほとんど出たことないです。

男女共同参画白書(内閣府)

男女共同参画白書は、男女共同参画社会基本法に基づき内閣府が作成している年次報告書です。

| ・第1子出産前後に女性が就業を継続する割合→約5割 ・週間就業時間60時間以上の雇用者の割合(男女別)→特に子育て期にある30代及び40代の男性において,女性や男性の全年齢平均と比べて高い水準 ・一般労働者の勤続年数の推移を男女別に見ると,10年以上勤続している者の割合は,男性が5割程度で推移しているのに対して,女性は,平成11(1999)年は30.9%であったが,令和元(2019)年は37.8%まで増加している |

高齢社会白書

高齢社会白書は、高齢社会対策基本法に基づき、平成8年から毎年政府が国会に提出している年次報告書であり、高齢化の状況や政府が講じた高齢社会対策の実施の状況、また、高齢化の状況を考慮して講じようとする施策について明らかにしているものです。

| ・60歳以上の男女に、現在の経済的な暮らし向きについて聞いたところ、約4分の3が心配なく暮らしている。 ・我が国の65歳以上人口は、昭和25(1950)年には総人口の5%に満たなかったが、昭和45(1970)年に7%を超え、さらに、平成6(1994)年には14%を超えた。高齢化率はその後も上昇を続け、令和元(2019)年10月1日現在、28.4%に達している。 ・労働力人口総数に占める65歳以上の者の割合→13.2% ・令和元(2019)年の労働力人口比率(人口に占める労働力人口の割合)65~69歳では49.5%、70~74歳では32.5% |

過労死等防止対策白書(令和2年版)

| ・自殺事案を職種別にみると、専門的・技術的職業従事者、管理的職業従事者が多く、その割合は精神障害事案全体(平成22年4月から平成30年3月までの認定事案)と比較しても高い。 |

少子化対策白書

少子化社会対策白書は、少子化社会対策基本法第9条に規定する「少子化の状況及び少子化に対処するために講じた施策の概況に関する報告書」であり、政府が毎年国会に提出しなければならないとされているものである。

|

我が国の年間の出生数は、第1次ベビーブーム期には約270万人、第2次ベビーブーム期の1973年には約210万人であったが、1975年に200万人を割り込み、それ以降、毎年減少し続けた。1984年には150万人を割り込み、1991年以降は増加と減少を繰り返しながら、緩やかな減少傾向となっている。2019年の出生数は、86万5,234人となり、90万人を割り込んだ。 合計特殊出生率をみると、第1次ベビーブーム期には4.3を超えていたが、1950年以降急激に低下した。その後、第2次ベビーブーム期を含め、ほぼ2.1台で推移していたが、1975年に2.0を下回ってから再び低下傾向となった。1989年にはそれまで最低であった1966年(丙午:ひのえうま)の1.58を下回る1.57を記録し、さらに、2005年には過去最低である1.26まで落ち込んだ。その後、2015年には1.45まで上昇したものの、2019年は、1.36と前年の1.42より0.06ポイント下回った。 2019年の出生数は90万人を割り込み、「86万ショック」とも呼ぶべき状況。合計特殊出生率も1.36と前年から0.06低下した。危機的な少子化の進展が浮き彫りになる中、深刻さを増す少子化の問題は、社会経済に多大な影響を及ぼし、新型コロナウイルス感染症を乗り越えた先にも存在し続ける国民共通の困難である。この困難に真正面から立ち向かい、子供や家族が大事にされる社会への転換が急務である。 |

金沢 博憲

金沢 博憲

・1.57ショック(平成元年)

・86万ショック(令和元年)

”見た目は子供”コナン「バーロ」ショックは、いずれも平成・令和の”元年”に発生。

なお、歴史や沿革が苦手なこちら。

社労士24+直前対策のお申し込みはコチラ

最後に

この記事を書いたのは、最大限、運の要素を減らすお手伝いをするためです。

どなたががいったか分かりませんが「合格ラインにのってから、3回に1回、自分の順番が回ってくる」という風にいわれることがあります。

勝負事であり、そういう面も否めませんが、「1回目に順番がくる」確率を最大限高めるサービスを提供することが存在意義と心得ております。

「社労士試験を努力が報われる試験にする。」

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲

金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。

是非Twitterのフォローお願いいたします!

Follow @Sharoushi24