みなさん、こんにちは。 最新の厚生労働白書よりも大事かもしれない白書その3からの続きです。

バブル崩壊、1.57ショック、介護保険の制定と続きます。

少子・高齢社会への対応

バブル経済の崩壊と社会保障体制の再構築

日本経済は、1985(昭和60)年9月のプラザ合意により円高が急速に進行したが、「円高不況」を避けるために低金利政策を継続的に採用した結果、株価、地価などの資産価格が異常に値上がりするバブル経済の時代を迎えた。

日本の財政状況は好調な税収に支えられて好転し、国債残高も対GDP比では下落した。

しかしながら、バブル経済の時代は長くは続かず、1990年代初頭には事実上崩壊し、安定成長の時代は終焉を迎えた。

バブル経済の崩壊以降、日本経済は低成長、マイナス成長時代に移行したが、一方で経済のグローバル化が進展し、企業活動における国際競争が激化した。

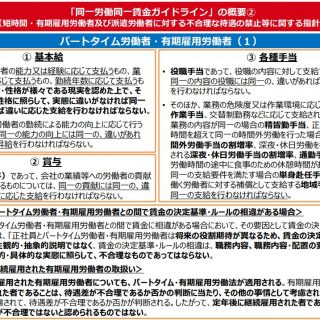

企業活動では、経営の不確実性が増大し予測が困難な状況の中で、急激な変化に柔軟に対応するためにパートタイム労働者や派遣労働者といった非正規労働者の活用を図るようになった。

こうした結果、雇用者数に占める非正規労働者の割合が上昇した。

また、世帯構成については、1990年代以降、共働き世帯が専業主婦世帯を上回るようになった。

こうして従前の男性を中心とした正規労働者の長期勤続を前提とした日本型雇用慣行に変化がみられるようになった。

バブル経済下の1989(平成元)年には、高齢化社会に対応するための財源確保の観点から消費税が導入され、バブル経済崩壊後の1997(平成9)年には税率が3%から5%に引上げられた。

その際、消費税の使途として、予算本則で年金、高齢者医療、介護等に充てられることが予算総則に盛り込まれることとなった。

1990年代に入り、日本の人口構造は生産年齢人口がそれまでの横ばいから減少に転じ、現役世代の負担感が急増する時期を迎えたが、1994(平成6)年の65歳以上人口比率は14.5%を超え、国連の定義にいう「高齢社会」が到来した。

7%の高齢化社会入りからわずか24年で14%の高齢社会に到達したわけであり、この時期にはそれ以前に増して急速なスピードで人口の高齢化が進んでいった。

また、1990(平成2)年には「1.57」ショックにより少子化対策が重要な政策課題として急浮上した。

一方、21世紀を目前に控えたこの時期に、「20世紀末の状況を見据え、21世紀の社会保障のあるべき姿を構想し、今後我が国社会保障体制の進むべき途」を設定しようとする動きが始まった。

社会保障制度審議会では、1991(平成3)年から社会保障将来像委員会を設けて、21世紀に向けての社会保障の基本的在り方や各制度の具体的見直し等について審議を行い、同委員会第1次報告「社会保障の理念等の見直しについて」(1993年)の中で、社会保障について、「国民の生活の安定が損なわれた場合に、国民にすこやかで安心できる生活を保障することを目的として、公的責任で生活を支える給付を行うもの」と定義した。

社会保障制度審議会では、この報告等を基にして、1995(平成7)年7月に「社会保障体制の再構築(勧告)~安心して暮らせる21世紀の社会をめざして」を取りまとめた。

その中で、1950(昭和25)年の勧告当時は社会保障の理念は最低限度の生活の保障であったが、1995年の勧告では「広く国民にすこやかで安心できる生活を保障すること」が社会保障の基本的な理念であるとし、国民の自立と社会連帯の考えが社会保障制度を支える基盤となることを強調した。

勧告の中で示された普遍性・公平性・総合性・権利性・有効性という社会保障推進の5原則とそこに示された基本的考え方の多くは、社会保障体制の再構築を求めるものであり、後の介護保険制度の法制化等に結びついた。

共働き世帯の増加に対応した環境整備

共働き世帯の増加にみられたように、女性労働者は着実に増加し、女性の職業に対する意識が高まった。

一方で、昭和50年代頃までは、多くの職場において女性を単純、補助的な業務に限定し男性とは異なる取扱いを行うなど、企業の対応は必ずしも女性の能力発揮を可能とするような環境が整えられているとはいえない状況にあり、こうした環境を整備することが大きな課題となっていた。

このような状況を踏まえ、「国際婦人の10年」の最後の年である1985(昭和60)年に「男女雇用機会均等法」が制定された。

同法の施行により、企業における女性活用の意欲が高まるとともに、女性の社会進出が一層進む形となった。

1990年代以降、雇用者の共働き世帯が男性雇用者と無業の妻からなる世帯を上回ったが、一方で、当時女性が仕事を続ける上で最も困難な障害として育児が挙げられており、育児と仕事の両立のための支援対策の充実が急務となった。

こうした状況の中で、労働者が仕事も家庭も充実した生活を送ることができる働きやすい環境づくりを進めるため、1991(平成3)年に「育児休業等に関する法律」(育児休業法)が制定され(1992年施行)、1歳に満たない子を養育する労働者について、育児休業を取得することができる権利が明確化された。

また、1995(平成7)年より、雇用保険の被保険者が育児休業を取得した場合に育児休業給付金という形で休業前賃金の25%相当額(養育する子が1歳に達するまで)を支給されることとなった。

一方、核家族化や共働き世帯の増加の一方で高齢化が進行したため、家族による介護が容易でなくなってきた。

このため、1999(平成11)年に施行された「育児・介護休業法」に基づき、介護休業制度が義務化された。

また、同年より、雇用保険の被保険者が介護休業を取得した場合に、介護休業給付金として3か月を限度に休業前賃金の25%相当額を支給されることとなった。

ゴールドプランから介護保険制度の創設

(ゴールドプランの策定と福祉八法の改正)

「寝たきり老人」が社会問題化する1968(昭和43)年以降、低所得者の独居老人世帯を対象に家事・介護サービスを提供する老人家庭奉仕員派遣事業が全国的に実施されたが、必ずしも要介護老人のケアに重点が置かれていたわけではなく、施設整備を補完するものでしかなかった。

しかしながら、老後も可能な限り住み慣れた地域社会で暮らしたいという高齢者の希望を尊重すべく、1975(昭和50)年以降在宅での福祉が推進されるようになった。

このため、1978(昭和53)年以降からは、ショートステイ(寝たきり老人短期保護事業)やデイサービス(通所サービス事業)が国の補助事業となった。

在宅での福祉が推進されていく中で、在宅介護サービスの質を向上し、民間部門を中心に供給主体を多元化して必要なサービス量を確保していくため、その担い手として質の良い人材を確保していくことが課題となった。

このため、1987(昭和62)年に「社会福祉士及び介護福祉士法」が制定され、福祉専門職が制度化された。

1989(平成元)年には、高齢者に対する保健福祉サービスを一層充実すべきとの声が高まる中、消費税導入の趣旨を踏まえ、高齢者の在宅福祉や施設福祉などの基盤整備を促進することとされた。

このため、20世紀中に実現を図るべき10か年の目標を掲げた「高齢者保健福祉推進10か年戦略(ゴールドプラン)」が厚生・大蔵・自治の3大臣の合意により策定され、サービス基盤の計画的整備が図られることになった。

このゴールドプランにより、2000(平成12)年までにホームヘルパー10万人、デイサービス1万か所、ショートステイ5万床と在宅福祉対策を飛躍的に拡充することとしたほか、特別養護老人ホーム24万床、老人保健施設28万床に増設する等の大幅な拡充が目標とされた。

同プランは、1994(平成6)年に全面的に見直され、当面緊急に行うべき高齢者介護サービス基盤の整備目標の引上げを図り、今後取り組むべき施策の基本的枠組みを示した「新ゴールドプラン」が同じく3大臣の合意により策定された。

これにより、地方の需要を踏まえた更なる高齢者介護対策の充実が図られることとなった。

一方、1990(平成2)年には、ゴールドプランを実施するための体制づくりを図る等の観点から、福祉関係八法(老人福祉法、身体障害者福祉法、知的障害者福祉法、児童福祉法、母子及び寡婦福祉法、社会福祉事業法、老人保健法、社会福祉・医療事業団法*5)の改正が行われた。

このうち、改正老人福祉法においては、1在宅福祉サービスの積極的な推進、2在宅・施設サービスの実施に係る権限の市町村への一元化、3各地方自治体における老人保健福祉計画策定の義務づけ等が図られた。

(介護保険制度の創設)

増大する介護需要に対して新ゴールドプランが策定されたものの、施設の整備だけでなく要介護高齢者本人の意思を尊重し、本人の自立にとって最適のサービスを提供できる体制の確保が必要と考えられた。

また、バブル経済崩壊後の経済情勢や国の財政収支の悪化を踏まえ、一般財源だけでは高齢者のケアをまかなうのは難しいとの政策判断から、1994(平成6)年末には介護保険の構想が提示された。

その後、高齢者の介護の問題を一部の限られた問題としてとらえるのではなく、高齢者を等しく社会の構成員としてとらえながら、国民皆で高齢者の介護の問題を支える仕組みとして1997(平成9)年に介護保険法が成立し、2000(平成12)年4月から施行された。

介護保険制度の創設により、要介護認定を受ければ、原則として65歳以上の高齢者*6は費用の1割の自己負担で介護サービスを受けられるようになった。

介護保険制度においては、要介護度に応じた給付の上限が設けられ、原則として介護支援専門員(ケアマネジャー)の作成するサービス計画(ケアプラン)に従って介護サービスが提供されることを要するものとされた。

これは、医療と異なり、介護サービスの場合はサービス量が多ければ多いほど利便性が高まるため、負担と給付のバランスを考慮し、保険で対応する範囲を限定したものであった。 また、介護保険の保険者は市町村とされ、保険料は65歳以上の者(第1号被保険者)と40歳以上65歳未満の医療保険加入者(第2号被保険者)によって負担されることとなった。

さらに、特別養護老人ホームへの入所については、行政による福祉の措置ではなく、入所者と施設の直接契約により行われることとなった。

新たな社会保険制度の創設は国民皆保険・皆年金実現以来のことであり、世界的にもドイツに続くものであった。介護保険制度の創設により、医療保険制度が担っていた高齢者医療のうち、介護的色彩の強い部分が介護保険に移行することとなった。

年金支給開始年齢の引上げと定年延長に向けた施策の展開

(老齢年金の支給開始年齢の引上げ)

年金支給開始年齢の引上げについては、高齢化が本格的に進行した1970年代後半以降、本格的に検討されるようになった。

政府は、年金支給開始年齢の引上げに当たり、企業の定年延長や高年齢者の雇用確保策との連携方策について検討し、1980(昭和55)年に厚生年金の支給開始年齢を60歳から65歳に段階的に引上げる案を各審議会に諮問した。

政府の厚生年金保険法改正案には、老齢年金の支給開始年齢について次回の財政再計算で所要の措置が講ぜられるべき旨の規定が盛り込まれていた。

しかしながら、当時は多くの企業で定年が55歳であったこともあり、同規定は国会の修正により削除された。

国民の平均寿命が伸びていく中で年金支給開始年齢のかい離が増大し、1990(平成2)年の平均寿命は男子が75.92歳、女子が81.90歳に達した。

これは、厚生年金の男子の支給開始年齢が55歳から60歳に引上げられた1954(昭和29)年当時より男子は約13年、女子は約14年伸びており、60歳以降の平均余命も男子は約20年、女子は約24年に達していた。

こうした平均寿命、平均余命の伸びに対応した年金支給開始年齢の引上げについて、年金制度の観点からだけではなく、超高齢社会、人生80年時代における人の生き方、働き方はどうあるべきかという観点から政府において検討が行われた。

その結果、1994(平成6)年に国民年金法及び厚生年金保険法の改正が行われ、厚生年金の支給開始年齢が男子の定額部分(1階部分)については、2001(平成13)年度より3年ごとに1歳ずつ引上げられ、2013(平成25)年に65歳とされることとなった(女子は5年遅れで実施)。

男子の報酬比例部分(2階部分)についても、2000 (平成12)年の厚生年金保険法の改正により、2013(平成25)年度から2025(平成37年)度にかけて60歳から65歳に引上げることとなった(女子は5年遅れで実施)。

(定年延長に向けた施策の展開)

(定年延長に向けた施策の展開)

年金引上げに伴い、60歳から65歳までの高齢者の雇用促進と所得補填が一層重要な政策課題となり、年金法の改正と合わせて「高年齢者雇用安定法」の改正が行われた。

また、厚生年金の定額部分の支給開始年齢が段階的に65歳まで引上げられるのに合わせるため、2004(平成16)年に高年齢者雇用安定法が改正され、2006(平成18)年4月から、定年の引上げ、継続雇用制度の導入、定年の定めの廃止のうちいずれかの措置(高年齢者雇用確保措置)を講じることが事業主に義務づけられた。

60歳代前半の在職者を対象とした在職老齢年金についても、働くことを希望する65歳までのすべての者に働く場を提供することを目指す雇用政策との連携の取れた年金制度にする観点から、在職者であっても年金を支給することを原則とした上で、60歳代前半の在職老齢年金について賃金の増加に応じて賃金と年金の合計額が増加する仕組みに改められた。

1.57ショックへの対応

(エンゼルプランの策定)

1990(平成2)年には、前年(1989年)における合計特殊出生率が1.57となったことが公表され(いわゆる1.57ショック)、この頃から少子化の問題が社会的にも認識されるようになった。

当時は、結婚年齢の上昇に伴うものであり、出生率はやがて回復すると予測されていたが、現実には出生率は一段と減少していった。

1.57ショック当時には、少子化の進行に懸念を示し出生率回復に向けて本格的な取組みを求める声が出る一方、人口減少という視点からの主張に対しては結婚・出産は優れて個人の問題であり過剰な反応に危惧する声があった。

もとより個人の人生の選択に社会、まして行政が介入すべきでないことは当然であるが、各人の希望を実現するため「健やかに子どもを生み育てる環境づくり」を行うことは社会的に重要なこととされ、 ともすれば「社会保障=高齢化対策」と受け止められがちであった中、少子化の進行を踏まえた総合的な取組みが政府部内で本格的に取り上げられることとなった。

少子化対策として取り組まれる施策の多くは、結婚・出産という「出生」行為自体の変化に即効性を持つものではなく、中長期にわたって子どもを生み育てることに優しい社会を作っていくものであるが、子育てに対する社会的支援を企業や地域社会を含めた社会全体として取り組むべき課題と位置づけるとともに、保育、雇用、教育、住宅など各般にわたり、複数の省庁における横断的な施策として、総合的かつ計画的に施策を推進していく必要性が強調されるに至った。

このため、1994(平成6)年12月、文部、厚生、労働、建設の4大臣合意による「今後の子育て支援のための施策の基本的方向について」(エンゼルプラン)が策定され、今後おおむね10年間を目途として取り組むべき施策について、基本的方向と重点施策が盛り込まれた。

このエンゼルプランは、安心して出産や育児ができる環境を整える、家庭における子育てを基本とした「子育て支援社会」を構築する、子どもの利益が最大限尊重されるよう配慮する、という3つを基本的視点とするものであった。その上で基本的方向として、子育てと仕事の両立支援の推進、2家庭における子育て支援、3子育てのための住宅および生活環境の整備、ゆとりある教育の実現と健全育成の推進、子育てコストの軽減の5項目を掲げ、各分野での重点施策が推進されることとなった。

(保育サービスの拡充等子育て支援策の充実)

エンゼルプランの中心となったのは、保育サービスの拡充であった。

保育サービスについては、女性の社会進出などに伴う保育ニーズの多様化などに対応して、大蔵、厚生、自治の3大臣合意により、1994(平成6)年12月に「当面の緊急保育対策等を推進するための基本的考え方」 (緊急保育対策等5か年事業)が策定され、低年齢児保育の待機の解消や延長保育の拡大などが図られた。

この計画はゴールドプランと同様に財政的な裏付けを持って1995(平成7)年度から5か年の保育サービス整備の目標を定めたもので、計画によりサービスの整備が進められた。

しかしながら、利用希望者が都市部を中心に増加し、依然として保育所における待機児童問題はなかなか解消されなかった。

一方、1994年6月に成立した健康保険法等の改正及び同年11月に成立した国民年金法等の改正により、育児休業期間中の厚生年金保険料や健康保険料等の本人負担額が免除されるとともに、医療保険制度において従来の分娩費と育児手当金を統合し、出産育児一時金として充実する措置が講じられた。

以上です。

最新の厚生労働白書よりも大事かもしれない白書-その5(平成11年~21年頃)に続きます。

なじみの「マクロ経済スライド制度の導入」「後期高齢者医療制度」の創設などが主な出来事です。

金沢 博憲

金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。

是非Twitterのフォローお願いいたします!

Follow @Sharoushi24