金沢博憲(社労士24)です。

10月13日(火)に出された最高裁判決に注目が集まりました。

大阪医科薬科大訴訟とメトロコマース訴訟の判決です。

有期雇用の非正規社員と正社員の待遇差の不合理性を争う裁判の判決です。

今後の”同一労働同一賃金”の運用に影響を与えることでしょう。

なお、15日には日本郵便訴訟の判決も出されました。

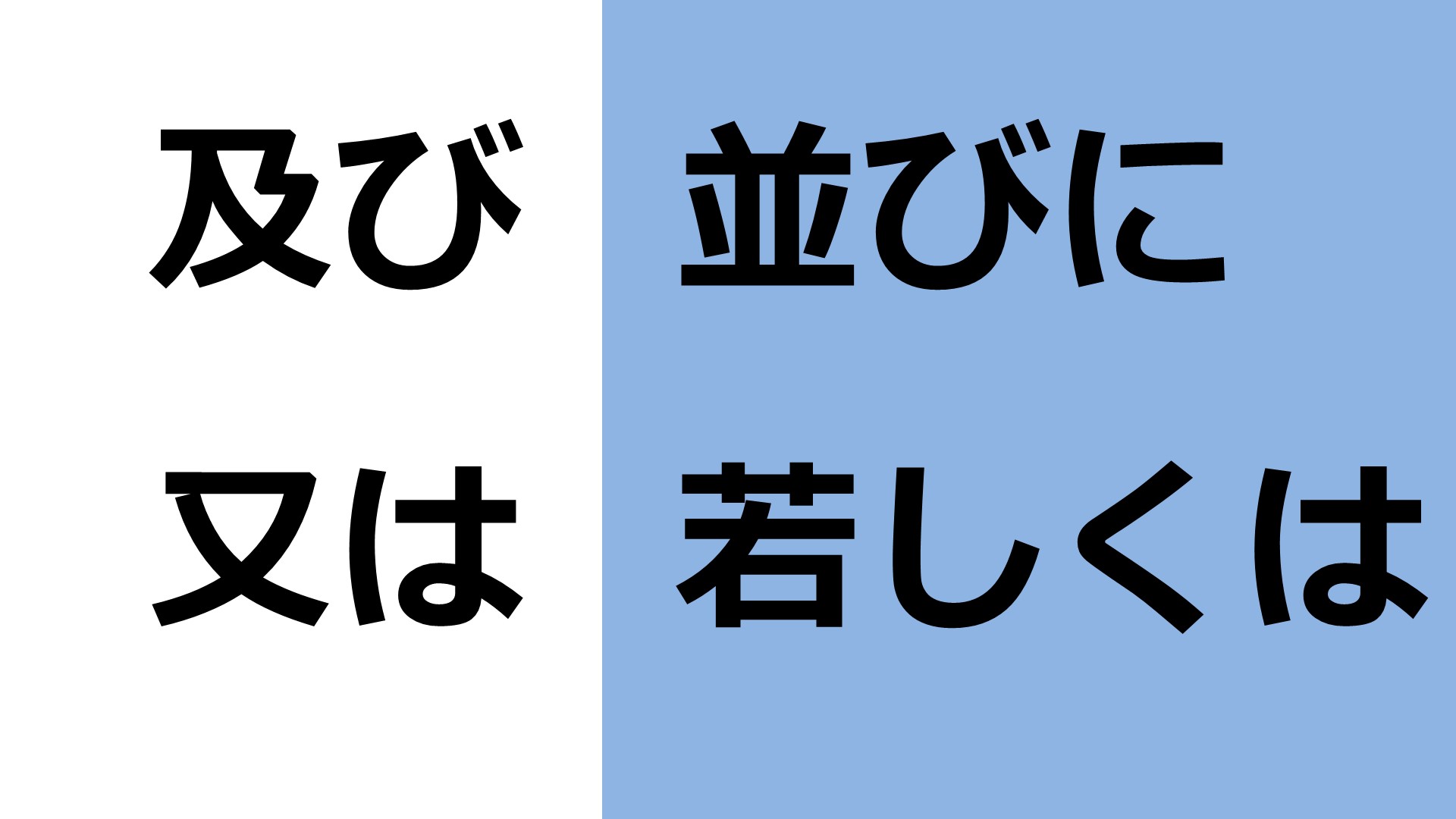

同一労働同一賃金とは

同一労働同一賃金とは、ざっくりいえば”同じ仕事をしていれば同じ賃金”、逆に”仕事に違いがあれば待遇の違いもOK”ということですが、実際にはもう少し複雑です。

待遇ごとの目的や性質をみて、その仕事の内容・責任の差異、昇進や配転の差異から、労働条件の相違についての合理性が求められます。

これを”均衡待遇”といいます。

「この待遇はこういう目的のものだ。そして仕事の内容にはこういった差がある。したがって、この労働条件の相違は合理的だ」という考え方です。

例えば、こんな感じです。

|

A君、B君の兄弟がいます。 今日はA君の誕生日です。 誕生日ケーキを二人分、切り分けます。 A君のケーキにチョコプレートをのっています。 B君のケーキにはありません。 B「僕のケーキにプレートがないのは不合理な相違ではないか」 上記事例のように、個別の待遇ごとに、性質・目的に照らして、事情を考慮し、合理性を判断する。これが均衡待遇です。 ・個別の待遇ごと→チョコプレート |

例えば、正社員に通勤手当を支給して、アルバイトには通勤手当を支給しないという事例で考えると

・通勤手当の目的→通勤で発生する費用を支給

ですから、仕事内容の違いを事情とした合理的な説明はできないことになります。

仕事内容は違っても、だれしも通勤費用は発生するからです。

その観点でいえば”同一労働同一賃金”という呼称は、誤解を生む可能性はあります。

職務内容に違いさえあれば、どんな労働条件の相違も合法、という捉え方もできてしまうからです。

以上は、合法か違法かの考え方です。

働き方改革ってそもそもなんのためか

しかし、この同一労働同一賃金、ひいて働き方改革を目指すところは働き方改革で目指すところは、合法か違法か白黒はっきりつけるということではなくて、待遇差の是正を通じて、不公平感をなくし、誇りややりがいを働ける環境を作ることです。

それが、人口減少社会における個々の生産性の向上→経済成長と分配につながっていくというのが、働き方改革の狙いです。

その他の内容はこちらの動画(21分)で解説しています。

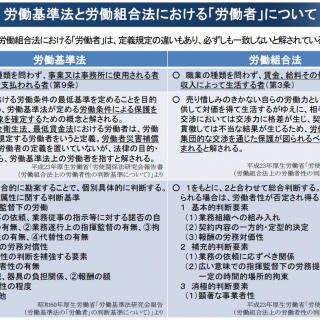

この動画でも紹介していますが、待遇格差についての合理性判断の流れは次のとおりです。

- 個別の待遇ごとに性質・目的を認定

- その上で考慮する”事情”を決める

- 不合理性の判断

近年の最高裁もこの流れで判断しており、1.「個別の待遇ごとの性質・目的」すなわちその待遇は「なんのために行われているのか」「どういう支給要件なのか」ということが、不合理性の判断に大きく影響します。

それでは、個別の事案についてみていきます。

大阪医科薬科大事件

パートの有期契約社員に賞与を支給しないことの合理性を争った裁判です。

労働者側の主張根拠は旧労契法20条(現パ有法8条) 。

一審では不合理と認めなかったが、一転、高裁では「同時期に新規採用された正職員の支給基準の60%を下回る部分は不合理」と判断しました。

その後、最高裁で「無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が不合理と認められるものに当たらない」という判断が示され、労働者側の逆転敗訴となりました。

事件の概要

本件は、第1審被告と期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結して勤務していた時給制のアルバイト職員である第1審原告が,期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している労働者(正職員)との間で,賞与及び業務外の疾病による欠勤中の賃金が正職員に支給される一方で、第1審原告には支給されないなどの相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)に違反するものであったと主張して、第1審被告に対し、不法行為に基づき、上記相違に係る賃金に相当する額等の損害賠償を求める事案である。

原判決及び争点

原判決(大阪高裁)は、①賞与の支給の有無に関する労働条件の相違について、第1審原告と同時期に新規採用された正職員の支給基準の60%を下回る部分は労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)にいう不合理と認められるものに当たり、②業務外の疾病による欠勤中の賃金の支給の有無に関する労働条件の相違について、欠勤中の賃金(正職員には、6か月間,給料月額の全額が支払われる。)のうち給料1か月分及び休職給(正職員には、上記6か月間の経過後、休職が命ぜられた上で標準給与の2割が支払われる。)のうち2か月分を下回る部分は同条にいう不合理と認められるものに当たるとして,これらに係る損害賠償請求の一部を認容した。

傍聴雑記

実は、私も傍聴に伺いました。

・整理券が配られるかどうかは事前に電話確認

・今回は、整理券の配布時間は10分間

・南門 ・傍聴席(小法廷)は48あるが、今は感染症対策で24人までの狭き門。

・所内には貴重品と筆記用具のみ持ち込み可能。他(スマホ含め)はロッカーに預ける (1/2)

・空港みたいな持ち物検査がある

・開廷までホテルのロビーみたいな所で待つ

・裁判官の入廷・退廷時には「キリツ・レイ」

・最初に報道用のカメラ撮影がある(よくTVで映るやつ)

・めちゃ長い判決文は全部読むとおもっていたが、主文と概略を10程度読み上げる形だった。

・裁判官もマスク越しなので、ちょっと聞き取りづらい。

・裁判所の出口に多数の報道陣が待ち構えており驚く。

雑記の全文はこちらからどうぞ

一般傍聴席24席に対し、希望者は104名。

整理券の配布列に並び中。#毎日判例 pic.twitter.com/4XFX2Lw8ha

— 時間の達人 社労士試験 (@Sharoushi24) October 13, 2020

運良く当選し、傍聴しました。

裁判は、裁判長が判決文を読み上げ10分程度で終了。

最高裁判決

結論としては、冒頭に上げたとおりです。

無期契約労働者に対して賞与を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が労働契約法(平成30年法律第71号による改正前のもの)20条にいう不合理と認められるものに当たらないとされました。

判決理由

判決理由としては

| ・賞与は、財務状況を考慮しつつ支給され、賃金後払い、功労報奨的な趣旨を含む。そして、正職員の賃金体系や求められる職務遂行能力及び責任の程度等に照らせば、賞与は、正職員としての職務を遂行できる人材を確保し、定着を図る目的で支給している |

その上で

| ・職務内容→一定の相違がある(正規の職員は業務内容の難易度が高い) ・変更の範囲→相違がある(正規の職員は人材の育成や活用のために人事異動も行われている。アルバイトは原則ない) ・その他の事情→正社員への登用制度もある |

といった事情から不合理とはいえない。

という内容でした。

いわゆる「有為人材確保論(正社員を厚遇することで有能な人材の獲得定着を図る考え方)」を採用し、職務内容が異なる事情を考慮して、不合理とはいえない、という判断に至ったのです。

賞与の性質を「就労していたことそれ自体に対する対価」とした高裁の立場を取りませんでした。

|

賞与の支給目的が争点。 賞与は基本給×4.6か月分。業績に連動しない。 高裁では「就労そのものに対する対価」→労働者側勝訴 最高裁では、ベースになっている基本給自体が職能給の性格を持つ→正職員の職務を行うには高い能力が必要→基本給をベースにする賞与も正社員相当の職務能力を有する人材に支給するもの、という論理展開。 |

判決文の全文

判決文の全文はこちらです。

重要なのはマーカー部分です。

1 本件は,第1審被告と期間の定めのある労働契約(以下「有期労働契約」という。)を締結して勤務していた第1審原告が,期間の定めのない労働契約(以下「無期労働契約」という。)を締結している正職員と第1審原告との間で,賞与,業務外の疾病(以下「私傷病」という。)による欠勤中の賃金等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの。以下同じ。)に違反するものであったとして,第1審被告に対し,不法行為に基づき,上記相違に係る賃金に相当する額等の損害賠償を求める事案である。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

(1)ア 第1審被告は,大阪医科大学(以下「本件大学」という。),同大学附属病院等を運営している学校法人であり,平成28年4月1日,学校法人大阪薬科大学と合併した(合併前の名称は学校法人大阪医科大学)。

イ 第1審原告は,平成25年1月29日,第1審被告との間で契約期間を同年3月31日までとする有期労働契約を締結し,アルバイト職員として勤務した。その後,第1審原告は,契約期間を1年として上記契約を3度にわたって更新し,平成28年3月31日をもって退職した。なお,第1審原告は,平成27年3月に適応障害と診断され,同月9日から上記の退職日まで出勤せず,同年4月から5月にかけての約1か月間は年次有給休暇を取得した扱いとなり,その後は欠勤扱いとなった。

(2)ア 第1審原告が在籍した当時,第1審被告には,事務系の職員として正職員,契約職員,アルバイト職員及び嘱託職員が存在したが,このうち無期労働契約を締結している職員は正職員のみであった。また,正職員と契約職員は月給制,嘱託職員は月給制又は年俸制であった。これに対し,アルバイト職員は時給制であり,このうち正職員と同一の所定労働時間(以下「フルタイム」という。)である者の数は4割程度であり,短時間勤務の者の方が多かった。平成27年3月時点において,第1審被告の全職員数は約2600名であり,このうち事務系の職員は,正職員が約200名,契約職員が約40名,アルバイト職員が約150名,嘱託職員が10名弱であった。

イ 第1審原告が在籍した当時,正職員には,学校法人大阪医科大学就業規則(以下「正職員就業規則」という。)のほか,就業規則の性質を有する学校法人大阪医科大学給与規則(以下「正職員給与規則」という。)及び学校法人大阪医科大学休職規程(以下「正職員休職規程」という。)が適用されていた。これらの規則等に基づき,正職員には,基本給,賞与,年末年始及び創立記念日の休日における賃金,年次有給休暇(正職員就業規則の定める日数),夏期特別有給休暇,私傷病による欠勤中の賃金並びに附属病院の医療費補助措置が支給又は付与されていた。

正職員給与規則上,基本給は,採用時の正職員の職種,年齢,学歴,職歴等をしんしゃくして決定するものとされ,勤務成績を踏まえ勤務年数に応じて昇給するものとされていた。また,賞与に関しては,第1審被告が必要と認めたときに臨時又は定期の賃金を支給すると定められているのみであった。

上記の当時,アルバイト職員には,学校法人大阪医科大学アルバイト職員就業内規(以下「アルバイト職員就業内規」という。)が適用されていた。アルバイト職員就業内規に基づき,アルバイト職員には,時給制による賃金の支給及び労働基準法所定の年次有給休暇の付与がされていたが,賞与,年末年始及び創立記念日の休日における賃金,その余の年次有給休暇,夏期特別有給休暇,私傷病による欠勤中の賃金並びに附属病院の医療費補助措置は支給又は付与されていなかった。アルバイト職員就業内規上,賃金は,職種の変更等があった場合に時給単価を変更するものとされ,昇給の定めはなかった。

(3)ア 正職員は,本件大学や附属病院等のあらゆる業務に携わり,その業務の内容は,配置先によって異なるものの,総務,学務,病院事務等多岐に及んでいた。正職員が配置されている部署においては,定型的で簡便な作業等ではない業務が大半を占め,中には法人全体に影響を及ぼすような重要な施策も含まれ,業務に伴う責任は大きいものであった。また,正職員就業規則上,正職員は,出向や配置換え等を命ぜられることがあると定められ,人材の育成や活用を目的とした人事異動が行われており,平成25年1月から同27年3月までの間においては約30名の正職員がその対象となっていた。

一方,アルバイト職員は,アルバイト職員就業内規上,雇用期間を1年以内とし,更新する場合はあるものの,その上限は5年と定められており,その業務の内容は,定型的で簡便な作業が中心であった。また,アルバイト職員については,アルバイト職員就業内規上,他部門への異動を命ずることがあると定められていたが,業務の内容を明示して採用されていることもあり,原則として業務命令によって他の部署に配置転換されることはなく,人事異動は例外的かつ個別的な事情によるものに限られていた。なお,契約職員は正職員に準ずるものとされ,第1審被告において,業務の内容の難度や責任の程度は,高いものから順に,正職員,嘱託職員,契約職員,アルバイト職員とされていた。

イ 第1審被告においては,アルバイト職員から契約職員,契約職員から正職員への試験による登用制度が設けられていた。前者については,アルバイト職員のうち,1年以上の勤続年数があり,所属長の推薦を受けた者が受験資格を有するものとされ,受験資格を有する者のうち3~5割程度の者が受験していた。平成25年から同27年までの各年においては16~30名が受験し,うち5~19名が合格した。また,後者については,平成25年から同27年までの各年において7~13名が合格した。

(4)ア 本件大学には,診療科を持たない基礎系の教室として,生理学,生化学,薬理学,病理学等の8教室が設置され,教室事務を担当する職員(以下「教室事務員」という。)が1,2名ずつ配置されており,平成11年当時,正職員である教室事務員が9名配置されていた。教室事務員については,その業務の内容の過半が定型的で簡便な作業等であったため,第1審被告は,平成13年頃から正職員を配置転換するなどしてアルバイト職員に置き換え,同25年4月から同27年3月までの当時,正職員は4名のみであった。これらの正職員のうち3名は教室事務員以外の業務に従事したことはなかったところ,正職員が配置されていた教室では,学内の英文学術誌の編集事務や広報作業,病理解剖に関する遺族等への対応や部門間の連携を要する業務又は毒劇物等の試薬の管理業務等が存在しており,第1審被告が,アルバイト職員ではなく,正職員を配置する必要があると判断していたものであった。

イ 第1審原告が平成25年1月に締結した有期労働契約では,就業場所は本件大学薬理学教室,主な業務の内容は薬理学教室内の秘書業務,賃金は時給950円であった。同契約は,同年4月以降に3度にわたって更新され,その際,時給単価が若干増額されることがあった。もっとも,具体的な職務の内容に特段の変更はなく,その業務の内容は,所属する教授や教員,研究補助員のスケジュール管理や日程調整,電話や来客等の対応,教授の研究発表の際の資料作成や準備,教授が外出する際の随行,教室内における各種事務(教員の増減員の手続,郵便物の仕分けや発送,研究補助員の勤務表の作成や提出,給与明細書の配布,駐車券の申請等),教室の経理,備品管理,清掃やごみの処理,出納の管理等であった。また,第1審原告の所定労働時間はフルタイムであった。そして,第1審被告は,第1審原告が多忙であると強調していたことから,第1審原告が欠勤した際の後任として,フルタイムの職員1名とパートタイムの職員1名を配置したが,恒常的に手が余っている状態が続いたため,1年ほどのうちにフルタイムの職員1名のみを配置することとした。

(5)ア 第1審原告の平成25年4月から同26年3月までの賃金の平均月額は14万9170円であり,同期間を全てフルタイムで勤務したとすると,その賃金は月額15~16万円程度であった。これに対し,平成25年4月に新規採用された正職員の初任給は19万2570円であり,第1審原告と同正職員との間における賃金(基本給)には2割程度の相違があった。

イ 第1審被告においては,正職員に対し,年2回の賞与が支給されていた。平成26年度では,夏期が基本給2.1か月分+2万3000円,冬期が同2.5か月分+2万4000円,平成22,23及び25年度では,いずれも通年で基本給4.6か月分の額が支給されており,その支給額は通年で同4.6か月分が一応の基準となっていた。また,契約職員には正職員の約80%の賞与が支給されていた。これに対し,アルバイト職員には賞与は支給されていなかった。なお,アルバイト職員である第1審原告に対する年間の支給額は,平成25年4月に新規採用された正職員の基本給及び賞与の合計額の55%程度の水準であった。

ウ 第1審被告においては,正職員が私傷病で欠勤した場合,正職員休職規程により,6か月間は給料月額の全額が支払われ,同経過後は休職が命ぜられた上で休職給として標準給与の2割が支払われていた。これに対し,アルバイト職員には欠勤中の補償や休職制度は存在しなかった。

3 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,第1審原告の賞与及び私傷病による欠勤中の賃金に係る損害賠償請求を一部認容した。

(1) 第1審被告の正職員に対する賞与は,その支給額が基本給にのみ連動し,正職員の年齢や成績のほか,第1審被告の業績にも連動していない。そうすると,上記賞与は,正職員としてその算定期間に在籍し,就労していたことの対価としての性質を有するから,同期間に在籍し,就労していたフルタイムのアルバイト職員に対し,賞与を全く支給しないことは不合理である。そして,正職員に対する賞与には付随的に長期就労への誘因という趣旨が含まれることや,アルバイト職員の功労は正職員に比して相対的に低いことが否めないことに加え,契約職員には正職員の約80%の賞与が支給されていることに照らすと,第1審原告につき,平成25年4月に新規採用された正職員と比較し,その支給基準の60%を下回る部分の相違は不合理と認められるものに当たる。

(2) 第1審被告における私傷病による欠勤中の賃金は,正職員として長期にわたり継続して就労したことに対する評価又は将来にわたり継続して就労することに対する期待から,その生活保障を図る趣旨であると解される。そうすると,フルタイムで勤務し契約を更新したアルバイト職員については,職務に対する貢献の度合いも相応に存し,生活保障の必要があることも否定し難いから,欠勤中の賃金を一切支給しないことは不合理である。そして,アルバイト職員の契約期間は原則1年であり,当然に長期雇用が前提とされているものではないことに照らすと,第1審原告につき,欠勤中の賃金のうち給料1か月分及び休職給2か月分を下回る部分の相違は不合理と認められるものに当たる。

4 しかしながら,原審の上記判断はいずれも是認することができない。その理由は,次のとおりである。

(1) 賞与について

ア 労働契約法20条は,有期労働契約を締結した労働者と無期労働契約を締結した労働者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ,有期労働契約を締結した労働者の公正な処遇を図るため,その労働条件につき,期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したものであり,両者の間の労働条件の相違が賞与の支給に係るものであったとしても,それが同条にいう不合理と認められるものに当たる場合はあり得るものと考えられる。もっとも,その判断に当たっては,他の労働条件の相違と同様に,当該使用者における賞与の性質やこれを支給することとされた目的を踏まえて同条所定の諸事情を考慮することにより,当該労働条件の相違が不合理と評価することができるものであるか否かを検討すべきものである。

イ(ア) 第1審被告の正職員に対する賞与は,正職員給与規則において必要と認めたときに支給すると定められているのみであり,基本給とは別に支給される一時金として,その算定期間における財務状況等を踏まえつつ,その都度,第1審被告により支給の有無や支給基準が決定されるものである。また,上記賞与は,通年で基本給の4.6か月分が一応の支給基準となっており,その支給実績に照らすと,第1審被告の業績に連動するものではなく,算定期間における労務の対価の後払いや一律の功労報償,将来の労働意欲の向上等の趣旨を含むものと認められる。そして,正職員の基本給については,勤務成績を踏まえ勤務年数に応じて昇給するものとされており,勤続年数に伴う職務遂行能力の向上に応じた職能給の性格を有するものといえる上,おおむね,業務の内容の難度や責任の程度が高く,人材の育成や活用を目的とした人事異動が行われていたものである。このような正職員の賃金体系や求められる職務遂行能力及び責任の程度等に照らせば,第1審被告は,正職員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から,正職員に対して賞与を支給することとしたものといえる。

(イ) そして,第1審原告により比較の対象とされた教室事務員である正職員とアルバイト職員である第1審原告の労働契約法20条所定の「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」(以下「職務の内容」という。)をみると,両者の業務の内容は共通する部分はあるものの,第1審原告の業務は,その具体的な内容や,第1審原告が欠勤した後の人員の配置に関する事情からすると,相当に軽易であることがうかがわれるのに対し,教室事務員である正職員は,これに加えて,学内の英文学術誌の編集事務等,病理解剖に関する遺族等への対応や部門間の連携を要する業務又は毒劇物等の試薬の管理業務等にも従事する必要があったのであり,両者の職務の内容に一定の相違があったことは否定できない。また,教室事務員である正職員については,正職員就業規則上人事異動を命ぜられる可能性があったのに対し,アルバイト職員については,原則として業務命令によって配置転換されることはなく,人事異動は例外的かつ個別的な事情により行われていたものであり,両者の職務の内容及び配置の変更の範囲(以下「変更の範囲」という。)に一定の相違があったことも否定できない。

さらに,第1審被告においては,全ての正職員が同一の雇用管理の区分に属するものとして同一の就業規則等の適用を受けており,その労働条件はこれらの正職員の職務の内容や変更の範囲等を踏まえて設定されたものといえるところ,第1審被告は,教室事務員の業務の内容の過半が定型的で簡便な作業等であったため,平成13年頃から,一定の業務等が存在する教室を除いてアルバイト職員に置き換えてきたものである。その結果,第1審原告が勤務していた当時,教室事務員である正職員は,僅か4名にまで減少することとなり,業務の内容の難度や責任の程度が高く,人事異動も行われていた他の大多数の正職員と比較して極めて少数となっていたものである。このように,教室事務員である正職員が他の大多数の正職員と職務の内容及び変更の範囲を異にするに至ったことについては,教室事務員の業務の内容や第1審被告が行ってきた人員配置の見直し等に起因する事情が存在したものといえる。また,アルバイト職員については,契約職員及び正職員へ段階的に職種を変更するための試験による登用制度が設けられていたものである。これらの事情については,教室事務員である正職員と第1審原告との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たり,労働契約法20条所定の「その他の事情」(以下,職務の内容及び変更の範囲と併せて「職務の内容等」という。)として考慮するのが相当である。

(ウ) そうすると,第1審被告の正職員に対する賞与の性質やこれを支給する目的を踏まえて,教室事務員である正職員とアルバイト職員の職務の内容等を考慮すれば,正職員に対する賞与の支給額がおおむね通年で基本給の4.6か月分であり,そこに労務の対価の後払いや一律の功労報償の趣旨が含まれることや,正職員に準ずるものとされる契約職員に対して正職員の約80%に相当する賞与が支給されていたこと,アルバイト職員である第1審原告に対する年間の支給額が平成25年4月に新規採用された正職員の基本給及び賞与の合計額と比較して55%程度の水準にとどまることをしんしゃくしても,教室事務員である正職員と第1審原告との間に賞与に係る労働条件の相違があることは,不合理であるとまで評価することができるものとはいえない。

ウ 以上によれば,本件大学の教室事務員である正職員に対して賞与を支給する一方で,アルバイト職員である第1審原告に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。

(2) 私傷病による欠勤中の賃金について

第1審被告が,正職員休職規程において,私傷病により労務を提供することができない状態にある正職員に対し給料(6か月間)及び休職給(休職期間中において標準給与の2割)を支給することとしたのは,正職員が長期にわたり継続して就労し,又は将来にわたって継続して就労することが期待されることに照らし,正職員の生活保障を図るとともに,その雇用を維持し確保するという目的によるものと解される。このような第1審被告における私傷病による欠勤中の賃金の性質及びこれを支給する目的に照らすと,同賃金は,このような職員の雇用を維持し確保することを前提とした制度であるといえる。

そして,第1審原告により比較の対象とされた教室事務員である正職員とアルバイト職員である第1審原告の職務の内容等をみると,前記(1)のとおり,正職員が配置されていた教室では病理解剖に関する遺族等への対応や部門間の連携を要する業務等が存在し,正職員は正職員就業規則上人事異動を命ぜられる可能性があるなど,教室事務員である正職員とアルバイト職員との間には職務の内容及び変更の範囲に一定の相違があったことは否定できない。さらに,教室事務員である正職員が,極めて少数にとどまり,他の大多数の正職員と職務の内容及び変更の範囲を異にするに至っていたことについては,教室事務員の業務の内容や人員配置の見直し等に起因する事情が存在したほか,職種を変更するための試験による登用制度が設けられていたという事情が存在するものである。

そうすると,このような職務の内容等に係る事情に加えて,アルバイト職員は,契約期間を1年以内とし,更新される場合はあるものの,長期雇用を前提とした勤務を予定しているものとはいい難いことにも照らせば,教室事務員であるアルバイト職員は,上記のように雇用を維持し確保することを前提とする制度の趣旨が直ちに妥当するものとはいえない。また,第1審原告は,勤務開始後2年余りで欠勤扱いとなり,欠勤期間を含む在籍期間も3年余りにとどまり,その勤続期間が相当の長期間に及んでいたとはいい難く,第1審原告の有期労働契約が当然に更新され契約期間が継続する状況にあったことをうかがわせる事情も見当たらない。したがって,教室事務員である正職員と第1審原告との間に私傷病による欠勤中の賃金に係る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものとはいえない。

以上によれば,本件大学の教室事務員である正職員に対して私傷病による欠勤中の賃金を支給する一方で,アルバイト職員である第1審原告に対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。

5 以上と異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する第1審被告の論旨は理由があり,他方,第1審原告の論旨は理由がなく,第1審原告の賞与及び私傷病による欠勤中の賃金に関する損害賠償請求は理由がないから棄却すべきである。そして,同請求に関する部分以外については,第1審原告及び第1審被告の各上告受理申立て理由が上告受理の決定においてそれぞれ排除された。以上によれば,第1審原告の請求は,夏期特別有給休暇の日数分の賃金に相当する損害金5万0110円及び弁護士費用相当額5000円の合計5万5110円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これを認容すべきであり,その余は理由がないから棄却すべきである。したがって,原判決中,第1審被告敗訴部分のうち上記の金額を超える部分は破棄を免れず,第1審被告の上告に基づき,これを主文第1項のとおり変更することとし,また,第1審原告の上告は棄却すべきである。

よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。

裁判長裁判官 宮崎裕子

裁判官 戸倉三郎

裁判官 林 景一

裁判官 宇賀克也

裁判官 林 道晴

メトロコマース事件

有期契約社員に退職金を支給しないことの合理性を争う裁判です。

労働者側の主張根拠は旧労契法20条(現パ有法8条) 。

一審では不合理と認めなかったが、一転、高裁では「正社員の4分の1すら支給しないのは不合理」と判断し、非正規職員への退職金支給を求める初判断として注目されました。

しかし、最高裁では逆転判決となり、「無期契約労働者に対して退職金を支給する一方で有期契約労働者に対してこれを支給しないという労働条件の相違が不合理と認められるものに当たらない」としました。

事件の概要

本件は、第1審被告と期間の定めのある労働契約(有期労働契約)を締結して地下鉄の駅構内の売店における販売業務に従事していた第1審原告らが、期間の定めのない労働契約(無期労働契約)を締結している労働者(正社員)のうち上記販売業務に従事している者と第1審原告らとの間で、退職金等に相違があったことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)に違反するものであったと主張して、第1審被告に対し,不法行為等に基づき、上記相違に係る退職金に相当する額等の損害賠償等を求める事案である。

原判決及び争点

原判決(東京高裁)は、退職金の支給の有無に関する労働条件の相違について、第1審原告らの長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分に係る退職金、具体的には正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1に相当する額すら一切支給しないことは労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)にいう不合理と認められるものに当たるとして、上記相違に係る損害賠償請求の一部を認容した。

本件における争点は、退職金の支給の有無に関する労働条件の相違が、労働契約法20条(平成30年法律第71号による改正前のもの)にいう不合理と認められるものに当たるか否かである。

最高裁判決

判決理由

判決理由としては

| ・退職金は、職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有するものであり、正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から、様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に対し支給するもの |

その上で

| ・職務内容→一定の相違がある(正社員は複数の売店を統括し、サポートやトラブル処理などに従事することがあるが、契約社員は売店業務に専従し、一定の違いがあったことは否定できない) ・変更の範囲→一定の相違がある(配置転換も命じられない) ・その他の事情→正社員への登用制度もある |

といった事情から不合理とはいえない。

というものです。

高裁判決においては、長年の功労報奨の性格を有する退職金を契約社員には一切支給しない事は不合理であるとして、正社員の4分の1相当の退職金の支払いを認めていました(4分の1相当とした根拠は疑問が残るという評価が多かった)。

最高裁では、この判断を覆し、「様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に対し支給するもの」と評価し、退職金の支給の有無に係る労働条件の相違は不合理とまではいえない、としました。

判決文の全文

判決文の全文はこちらです。

重要なのはマーカー部分です。

2 原審の適法に確定した事実関係等の概要は,次のとおりである。

(1)ア 第1審被告は,東京メトロの完全子会社であって,東京メトロの駅構内における新聞,飲食料品,雑貨類等の物品販売,入場券等の販売,鉄道運輸事業に係る業務の受託等の事業を行う株式会社である。第1審被告の平成25年7月1日当時の従業員数は848名であった。

なお,第1審被告は,平成12年10月,営団地下鉄グループの関連会社等の再編成に伴い,売店事業を行っていた財団法人地下鉄互助会(以下「互助会」という。)から売店等の物販事業に関する営業を譲り受けるなどした。

イ 第1審原告らは,いずれも高等学校等を卒業した後,社会人生活を経て,第1審原告X2は平成16年4月,第1審原告X1は同年8月,それぞれ後記(2)エの契約社員Bとして第1審被告に採用され,契約期間を1年以内とする有期労働契約の更新を繰り返しながら,東京メトロの駅構内の売店における販売業務に従事していた。第1審原告X2については平成26年3月31日,第1審原告X1については同27年3月31日,いずれも65歳に達したことにより上記契約が終了した。

(2)ア 第1審被告は,本社に経営管理部,総務部,リテール事業本部及びステーション事業本部を設けており,リテール事業本部は基幹事業としてメトロス事業所を管轄し,同事業所が東京メトロの駅構内の売店を管轄している。平成26年4月当時,第1審被告の経営する売店110店舗のうち,56店舗は第1審被告の直営する売店METRO’S(以下,単に「売店」といい,売店における販売業務を「売店業務」という。)であり,その他の店舗は他社に業務を委託していた。その後,売上高の大きな割合を占めていた新聞及び雑誌の売上高の減少による不採算店

舗の閉鎖や大手コンビニエンスストアとの提携によるコンビニ型店舗の展開等により,売店数は,平成27年8月時点で42店舗,同28年3月時点で25店舗にそれぞれ減少し,他方,コンビニ型店舗は平成28年度までに27店舗が開業するなどした。

第1審被告においては,従業員は,社員(以下「正社員」という。),契約社員A(平成28年4月に職種限定社員に変更)及び契約社員Bという名称の雇用形態の区分が設けられ,それぞれ適用される就業規則が異なっていた。

イ 正社員は,無期労働契約を締結した労働者であり,定年は65歳であった。正社員は,本社の経営管理部,総務部,リテール事業本部及びステーション事業本部の各部署に配置されるほか,各事業本部が所管するメトロス事業所,保守管理事業所,ストア・ショップ事業所等に配置される場合や関連会社に出向する場合もあった。平成25年度から同28年度までにおける第1審被告の正社員(同年度については職種限定社員を含む。)は560~613名であり,うち売店業務に従事していた者は15~24名であった。なお,第1審被告は,東京メトロから57歳以上の社員を出向者として受け入れ,60歳を超えてから正社員に切り替える取扱いをしているが,上記出向者は売店業務に従事していない。

ウ 契約社員Aは,主に契約期間を1年とする有期労働契約を締結した労働者である。同期間満了後は原則として契約が更新され,就業規則上,定年(更新の上限年齢をいう。以下同じ。)は65歳と定められていた。契約社員Aは,契約社員Bのキャリアアップの雇用形態として位置付けられ,本社の経営管理部施設課,メトロス事業所及びストア・ショップ事業所以外には配置されていなかった。なお,平成28年4月,契約社員Aの名称は職種限定社員に改められ,その契約は無期労働契約に変更された。

エ 契約社員Bは,契約期間を1年以内とする有期労働契約を締結した労働者であり,一時的,補完的な業務に従事する者をいうものとされていた。同期間満了後は原則として契約が更新され,就業規則上,定年は65歳と定められていた。なお,契約社員Bの新規採用者の平均年齢は約47歳であった。

オ 第1審原告らの就業場所は,リテール事業本部メトロス事業所管轄METRO’S売店,従事する業務の種類は,売店における販売及びその付随業務であり,労働時間は,1日8時間以内(週40時間以内)であった。

(3)ア 正社員の賃金は月給制であり,月例賃金は基準賃金と基準外賃金から成り,昇格及び昇職制度が設けられていた。基準賃金は,本給,資格手当又は成果手当,住宅手当及び家族手当により,基準外賃金は,年末年始勤務手当,深夜労働手当,早出残業手当,休日労働手当,通勤手当等により,それぞれ構成されていた。

本給は年齢給及び職務給から成り,前者は,18歳の5万円から始まり,1歳ごとに1000円増額され,40歳以降は一律7万2000円であり,後者は,三つの職務グループ(スタッフ職,リーダー職,マネージャー職)ごとの資格及び号俸により定められ,その額は10万8000円から33万7000円までであった。

正社員には,年2回の賞与及び退職金が支給されていた。賞与は,平成25年度から同29年度までの各回の平均支給実績として,本給の2か月分に17万6000円を加算した額が支給された。退職金は,第1審被告の作成した退職金規程により,計算基礎額である本給に勤続年数に応じた支給月数を乗じた金額を支給するものと定められていた。

イ 契約社員Aの賃金は月給制であり,月例賃金額は16万5000円(本給)であった。これに加えて,深夜労働手当,早出残業手当,休日労働手当,早番手当,通勤手当その他の諸手当が支給され,本人の勤務成績等による昇給制度が設けられていた。

契約社員Aには,年2回の賞与(年額59万4000円)が支給されていたが,退職金は支給しないと定められていた。なお,契約社員Aについては,平成28年4月に職種限定社員に名称が改められ,その契約が無期労働契約に変更された際に,退職金制度が設けられた。

ウ 契約社員Bの賃金は時給制の本給及び諸手当から成っていた。本給は,時間給を原則とし,業務内容,技能,経験,業務遂行能力等を考慮して個別に定めるものとされており,第1審原告らが入社した当時は一律1000円であったが,平成22年4月以降,毎年10円ずつ昇給するものとされた。諸手当は,年末年始出勤手当,深夜労働手当,早出残業手当,休日労働手当,通勤手当,早番手当,皆勤手当等であり,資格手当又は成果手当,住宅手当及び家族手当は支給されていなかった。

契約社員Bには,年2回の賞与(各12万円)が支給されていたが,退職金は支給しないと定められていた。

エ 第1審被告においては,業務上特に顕著な功績があった従業員に対し,褒賞を行うものとされていたが,正社員には,勤続10年及び定年退職時に金品が支給されていたのに対し,契約社員A及び契約社員Bには,これらが支給されていなかった。

(4)ア 平成27年1月当時,売店業務に従事する従業員は合計110名であり,その内訳は,正社員が18名,契約社員Aが14名,契約社員Bが78名であった。このうち正社員は,互助会において売店業務に従事し,平成12年の関連会社等の再編成の後も引き続き第1審被告の正社員として売店業務に従事している者と,後記(5)の登用制度により契約社員Bから契約社員Aを経て正社員になった者とが,約半数ずつでほぼ全体を占めていた。なお,その後,上記の互助会の出身者が他の部署に異動したことがあったほか,平成28年3月には,売店業務に従事す

る従業員が合計56名に減少し,このうち正社員は4名となった。

イ 販売員が固定されている売店における業務の内容は,売店の管理,接客販売,商品の管理,準備及び陳列,伝票及び帳票類の取扱い,売上金等の金銭取扱い,その他付随する業務であり,これらは正社員,契約社員A及び契約社員Bで相違することはなかった。もっとも,正社員は,販売員が固定されている売店において休暇や欠勤で不在になった販売員に代わって早番や遅番の業務を行う代務業務を行っていたほか,複数の売店を統括し,売上向上のための指導,改善業務や売店の事故対応等の売店業務のサポートやトラブル処理,商品補充に関する業務等を行う

エリアマネージャー業務に従事することがあり,契約社員Aも,正社員と同様に代務業務を行っていた。これに対し,契約社員Bは,原則として代務業務を行わず,エリアマネージャー業務に従事することもなかった。

(5) 第1審被告においては,契約社員Bから契約社員A,契約社員Aから正社員への登用制度が設けられ,平成22年度から導入された登用試験では,原則として勤続1年以上の希望者全員に受験が認められていた。平成22年度から同26年度までの間においては,契約社員Aへの登用試験につき受験者合計134名のうち28名が,正社員への登用試験につき同105名のうち78名が,それぞれ合格した。

(6) 第1審被告は,第1審原告らが加入する労働組合との団体交渉を経て,契約社員Bの労働条件に関し,平成21年以降,年末年始出勤手当,早番手当及び皆勤手当の導入や,年1日のリフレッシュ休暇及び会社創立記念休暇(有給休暇)の付与などを行った。

3 原審は,上記事実関係等の下において,要旨次のとおり判断し,第1審原告らの退職金に係る不法行為に基づく損害賠償請求をいずれも一部認容した。

一般に,退職金には賃金の後払い,功労報償等の様々な性格があるところ,長期雇用を前提とする無期労働契約を締結した労働者(以下「無期契約労働者」という。)に対し,福利厚生を手厚くし,有為な人材の確保及び定着を図るなどの目的をもって退職金制度を設ける一方,本来的に短期雇用を前提とした有期労働契約を締結した労働者(以下「有期契約労働者」という。)に対し,これを設けないという制度設計自体は,人事施策上一概に不合理であるとはいえない。もっとも,第1審被告においては,契約社員Bは契約期間が1年以内の有期契約労働者であり,賃金の後払いが予定されているとはいえないが,原則として契約が更新され,定年が65歳と定められており,実際に第1審原告らは定年により契約が終了するまで10年前後の長期間にわたって勤務したことや,契約社員Aは平成28年4月に職種限定社員として無期契約労働者となるとともに退職金制度が設けられたことを考慮

すれば,少なくとも長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分に係る退職金,具体的には正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1に相当する額すら一切支給しないことは不合理である。

したがって,売店業務に従事している正社員と契約社員Bとの間の退職金に関する労働条件の相違は,労使間の交渉や経営判断の尊重を考慮に入れても,第1審原告らのような長期間勤務を継続した契約社員Bに全く退職金の支給を認めない点において,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たる。

(2)ア 第1審被告は,退職する正社員に対し,一時金として退職金を支給する制度を設けており,退職金規程により,その支給対象者の範囲や支給基準,方法等を定めていたものである。そして,上記退職金は,本給に勤続年数に応じた支給月数を乗じた金額を支給するものとされているところ,その支給対象となる正社員は,第1審被告の本社の各部署や事業本部が所管する事業所等に配置され,業務の必要により配置転換等を命ぜられることもあり,また,退職金の算定基礎となる本給は,年齢によって定められる部分と職務遂行能力に応じた資格及び号俸により定められる職能給の性質を有する部分から成るものとされていたものである。このような第1審被告における退職金の支給要件や支給内容等に照らせば,上記退職金は,上記の職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いや継続的な勤務等に対する功労報償等の複合的な性質を有するものであり,第1審被告は,正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的から,様々な部署等で継続的に就労することが期待される正社員に対し退職金を支給することとしたものといえる。

イ そして,第1審原告らにより比較の対象とされた売店業務に従事する正社員と契約社員Bである第1審原告らの労働契約法20条所定の「業務の内容及び当該業務に伴う責任の程度」(以下「職務の内容」という。)をみると,両者の業務の内容はおおむね共通するものの,正社員は,販売員が固定されている売店において休暇や欠勤で不在の販売員に代わって早番や遅番の業務を行う代務業務を担当していたほか,複数の売店を統括し,売上向上のための指導,改善業務等の売店業務のサポートやトラブル処理,商品補充に関する業務等を行うエリアマネージャー業務に従事することがあったのに対し,契約社員Bは,売店業務に専従していたものであり,両者の職務の内容に一定の相違があったことは否定できない。また,売店業務に従事する正社員については,業務の必要により配置転換等を命ぜられる現実の可能性があり,正当な理由なく,これを拒否することはできなかったのに対し,契約社員Bは,業務の場所の変更を命ぜられることはあっても,業務の内容に変更はなく,配置転換等を命ぜられることはなかったものであり,両者の職務の内容及び配置の変更の範囲(以下「変更の範囲」という。)にも一定の相違があったことが否定できない。

さらに,第1審被告においては,全ての正社員が同一の雇用管理の区分に属するものとして同じ就業規則等により同一の労働条件の適用を受けていたが,売店業務に従事する正社員と,第1審被告の本社の各部署や事業所等に配置され配置転換等を命ぜられることがあった他の多数の正社員とは,職務の内容及び変更の範囲につき相違があったものである。そして,平成27年1月当時に売店業務に従事する正社員は,同12年の関連会社等の再編成により第1審被告に雇用されることとなった互助会の出身者と契約社員Bから正社員に登用された者が約半数ずつほぼ全体を占め,売店業務に従事する従業員の2割に満たないものとなっていたものであり,上記再編成の経緯やその職務経験等に照らし,賃金水準を変更したり,他の部署に配置転換等をしたりすることが困難な事情があったことがうかがわれる。このように,売店業務に従事する正社員が他の多数の正社員と職務の内容及び変更の範囲を異にしていたことについては,第1審被告の組織再編等に起因する事情が存在したものといえる。また,第1審被告は,契約社員A及び正社員へ段階的に職種を変更するための開かれた試験による登用制度を設け,相当数の契約社員Bや契約社員Aをそれぞれ契約社員Aや正社員に登用していたものである。これらの事情については,第1審原告らと売店業務に従事する正社員との労働条件の相違が不合理と認められるものであるか否かを判断するに当たり,労働契約法20条所定の「その他の事情」(以下,職務の内容及び変更の範囲と併せて「職務の内容等」という。)として考慮するのが相当である。

ウ そうすると,第1審被告の正社員に対する退職金が有する複合的な性質やこれを支給する目的を踏まえて,売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば,契約社員Bの有期労働契約が原則として更新するものとされ,定年が65歳と定められるなど,必ずしも短期雇用を前提としていたものとはいえず,第1審原告らがいずれも10年前後の勤続期間を有していることをしんしゃくしても,両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることは,不合理であるとまで評価することができるものとはいえない。

なお,契約社員Aは平成28年4月に職種限定社員に改められ,その契約が無期労働契約に変更されて退職金制度が設けられたものの,このことがその前に退職した契約社員Bである第1審原告らと正社員との間の退職金に関する労働条件の相違が不合理であるとの評価を基礎付けるものとはいい難い。また,契約社員Bと職種限定社員との間には職務の内容及び変更の範囲に一定の相違があることや,契約社員Bから契約社員Aに職種を変更することができる前記の登用制度が存在したこと等からすれば,無期契約労働者である職種限定社員に退職金制度が設けられたからといって,上記の判断を左右するものでもない。

(3) 以上によれば,売店業務に従事する正社員に対して退職金を支給する一方で,契約社員Bである第1審原告らに対してこれを支給しないという労働条件の相違は,労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たらないと解するのが相当である。

5 以上と異なる原審の前記判断には,判決に影響を及ぼすことが明らかな法令の違反がある。この点に関する第1審被告の論旨は理由があり,他方,第1審原告らの論旨は理由がなく,第1審原告らの退職金に関する不法行為に基づく損害賠償請求は理由がないから棄却すべきである。そして,同請求に関する部分以外については,第1審原告ら及び第1審被告の各上告受理申立て理由が上告受理の決定においてそれぞれ排除された。以上によれば,第1審原告X1の請求は,住宅手当,褒賞及び弁護士費用に相当する損害金としてそれぞれ22万0800円,8万円及び3万0080円の合計33万0880円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があり,第1審原告X2の請求は,住宅手当,褒賞及び弁護士費用に相当する損害金としてそれぞれ11万0400円,5万円及び1万6040円の合計17万6440円並びにこれに対する遅延損害金の支払を求める限度で理由があるから,これらを認容すべきであり,その余はいずれも理由がないから棄却すべきである。したがって,原判決中,第1審被告敗訴部分のうち上記の各金額を超える部分はいずれも破棄を免れず,第1審被告の上告に基づき,これを主文第1項のとおり変更することとし,また,第1審原告らの上告はいずれも棄却すべきである。

よって,裁判官宇賀克也の反対意見があるほか,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。なお,裁判官林景一,同林道晴の各補足意見がある。

裁判官林景一の補足意見は,次のとおりである。

私は,多数意見に賛同するものであるが,本件の退職金に関する相違が労働契約法20条にいう不合理と認められるものに当たるか否かの判断の在り方等について,若干の意見の補足をしたい。

1 労働契約法20条は,有期契約労働者と無期契約労働者との労働条件の相違が不合理と認められるか否かを判断するに当たっては両者の職務の内容等を考慮すべき旨を規定しており,その判断に当たっては,当該労働条件の性質やこれを定めた目的を踏まえて検討すべきものである。そして,原審が適法に確定した事実関係を前提とすれば,多数意見が述べるとおり,第1審原告らと比較の対象とされた売店業務に従事する正社員の職務の内容等に相違があったことは否定できないところ,原審は,無期契約労働者に対してのみ退職金制度を設けること自体は人事施策上一概に不合理であるとはいえないとしつつ,上記の職務の内容等を十分に考慮することなく,契約社員Bの契約が原則として更新され,定年制が設けられ,第1審原告らが長期間にわたって勤務したこと等を考慮して,退職金に関する相違の一部を不合理と認められるものに当たると判断した。しかしながら,第1審被告の正社員に対する退職金が有する複合的な性質やこれを支給する目的を踏まえて,売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮すれば,多数意見が述べるとおり,原審が摘示した上記の諸事情を考慮しても,第1審原告らに対し退職金を支給しないことが不合理であるとまで評価することができるものとはいえないといわざるを得ない。

なお,有期契約労働者がある程度長期間雇用されることを想定して採用されており,有期契約労働者と比較の対象とされた無期契約労働者との職務の内容等が実質的に異ならないような場合には,両者の間に退職金の支給に係る労働条件の相違を設けることが不合理と認められるものに当たると判断されることはあり得るものの,上記に述べたとおり,その判断に当たっては,企業等において退職金が有する複合的な性質やこれを支給する目的をも十分に踏まえて検討する必要がある。退職金は,その支給の有無や支給方法等につき,労使交渉等を踏まえて,賃金体系全体を見据えた制度設計がされるのが通例であると考えられるところ,退職金制度を持続的に運用していくためには,その原資を長期間にわたって積み立てるなどして用意する必要があるから,退職金制度の在り方は,社会経済情勢や使用者の経営状況の動向等にも左右されるものといえる。そうすると,退職金制度の構築に関し,これら諸般の事情を踏まえて行われる使用者の裁量判断を尊重する余地は,比較的大きいものと解されよう。

2 更に付言すると,労働契約法20条は,有期契約労働者については,無期契約労働者と比較して合理的な労働条件の決定が行われにくく,両者の労働条件の格差が問題となっていたこと等を踏まえ,有期契約労働者の公正な処遇を図るため,その労働条件につき,期間の定めがあることにより不合理なものとすることを禁止したものである(最高裁平成28年(受)第2099号,第2100号同30年6月1日判決・民集72巻2号88頁参照)。そして,退職金には,継続的な勤務等に対する功労報償の性格を有する部分が存することが一般的であることに照らせば,企業等が,労使交渉を経るなどして,有期契約労働者と無期契約労働者との間における職務の内容等の相違の程度に応じて均衡のとれた処遇を図っていくことは,同条やこれを引き継いだ短時間労働者及び有期雇用労働者の雇用管理の改善等に関する法律8条の理念に沿うものといえる。現に,同条が適用されるに際して,有期契約労働者に対し退職金に相当する企業型確定拠出年金を導入したり,有期契約労働者が自ら掛け金を拠出する個人型確定拠出年金への加入に協力したりする企業等も出始めていることがうかがわれるところであり,その他にも,有期契約労働者に対し在職期間に応じて一定額の退職慰労金を支給することなども考えられよう。

裁判官林道晴は,裁判官林景一の補足意見に同調する。

私は,多数意見とは異なり,本件の事実関係の下で,長年の勤務に対する功労報償の性格を有する部分に係る退職金,具体的には正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1に相当する額すら契約社員Bに支給しないことが不合理であるとした原審の判断は是認することができ,第1審被告の上告及び第1審原告らの上告は,いずれも棄却すべきものと考える。その理由は,以下のとおりである。

多数意見のいうように,第1審被告の正社員に対する退職金の性質やこれを支給する目的を踏まえ,売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容等を考慮して,退職金に係る労働条件の相違が不合理と評価することができるかどうかを検討すべきものとする判断枠組みを採ることには異論はない。また,林景一裁判官の補足意見が指摘するとおり,退職金は,その原資を長期間にわたって積み立てるなどして用意する必要があること等からすれば,裁判所が退職金制度の構築に関する使用者の裁量判断を是正する判断をすることには慎重さが求められるということもできる。

しかし,契約社員Bは,契約期間を1年以内とする有期契約労働者として採用されるものの,当該労働契約は原則として更新され,定年が65歳と定められており,正社員と同様,特段の事情がない限り65歳までの勤務が保障されていたといえる。契約社員Bの新規採用者の平均年齢は約47歳であるから,契約社員Bは,平均して約18年間にわたって第1審被告に勤務することが保障されていたことになる。他方,第1審被告は,東京メトロから57歳以上の社員を出向者として受け入れ,60歳を超えてから正社員に切り替える取扱いをしているというのであり,このことからすると,むしろ,正社員よりも契約社員Bの方が長期間にわたり勤務することもある。第1審被告の正社員に対する退職金は,継続的な勤務等に対する功労報償という性質を含むものであり,このような性質は,契約社員Bにも当てはまるものである。

また,正社員は,代務業務を行っていたために勤務する売店が固定されておらず,複数の売店を統括するエリアマネージャー業務に従事することがあるが,契約社員Bも代務業務を行うことがあり,また,代務業務が正社員でなければ行えないような専門性を必要とするものとも考え難い。エリアマネージャー業務に従事する者は正社員に限られるものの,エリアマネージャー業務が他の売店業務と質的に異なるものであるかは評価の分かれ得るところである。正社員は,配置転換,職種転換又は出向の可能性があるのに対して,契約社員Bは,勤務する売店の変更の可能性があるのみという制度上の相違は存在するものの,売店業務に従事する正社員は,互助会において売店業務に従事していた者と,登用制度により正社員になった者とでほぼ全体を占めており,当該売店業務がいわゆる人事ローテーションの一環として現場の勤務を一定期間行わせるという位置付けのものであったとはいえない。そうすると,売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容や変更の範囲に大きな相違はない。

以上のとおり,第1審被告の正社員に対する退職金の性質の一部は契約社員Bにも当てはまり,売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容や変更の範囲に大きな相違はないことからすれば,両者の間に退職金の支給の有無に係る労働条件の相違があることは,不合理であると評価することができるものといえる。

他方,多数意見も指摘するとおり,第1審被告の正社員に対する退職金は,職務遂行能力や責任の程度等を踏まえた労務の対価の後払いの性質も有するものであるし,一般論として,有為な人材の確保やその定着を図るなどの目的から,継続的な就労が期待される者に対して退職金を支給する必要があることは理解することができる。そして,売店業務に従事する正社員と契約社員Bの職務の内容や変更の範囲に一定の相違があることは否定できず,当該正社員が他の多数の正社員と職務の内容及び変更の範囲を異にしていたことについて,第1審被告の組織再編等に起因する事情が存在したものといえること等も考慮すると,売店業務に従事する正社員と契約社員Bとの間で退職金に係る労働条件に相違があること自体は,不合理なことではない。退職金制度の構築に関する使用者の裁量判断を尊重する余地があることにも鑑みると,契約社員Bに対し,正社員と同一の基準に基づいて算定した額の4分の1に相当する額を超えて退職金を支給しなくとも,不合理であるとまで評価することができるものとはいえないとした原審の判断をあえて破棄するには及ばないものと考える。

裁判官 戸倉三郎

裁判官 宮崎裕子

裁判官 宇賀克也

裁判官 林 道晴

最高裁判例を受けての私見

両判決の共通点としては

- 性質・目的→賞与・退職金は「正社員としての職務を遂行し得る人材の確保やその定着を図るなどの目的」とした

- 職務内容と職務の変更の範囲→「一定の相違があったことは否定できない」とした

- 登用制度を「その他の事情」として考慮した

その結果、賞与・退職金の支給に係る相違は「不合理であるとまで評価することができるものとはいえない」という判断となりました。

「不合理ではない」寄りの事情と、「不合理である」寄りの事情が綱引きした接戦の結果、ぎりぎり「不合理であると”まで”いえない」という「ありよりのなし」という表現になったのでは、と考えてみました。

であれば、メトロの補足意見にあった割合支給というのも”落とし所”としてありえるのではないかと。

しかし、そうすると”2000万の訴訟ラッシュを引き起こす”ということも判断に影響したのではないでしょうか。

その上で、将来に向けて、不公平感が生じない、誰もが働きがいを感じる仕組みを労使でよく話し合って作って欲しい思いがあったのではないか、とそんな風に考えてみました。

動画版はこちら

上記の解説の動画版もあります。

その2日後に逆の判決

13日の大阪医科大訴訟、メトロコマース訴訟の判決では、「職務内容に相違がある」という理由で、賞与・退職金の不支給は不合理ではない、とされました。

一方、その2日後に行われた日本郵便訴訟の判決では、「職務内容に相違がある」とされながら、扶養手当や年末年始勤務手当を支給しないのは不合理である、という”逆”の結論が出されました。

その違いはどこにあったのか?

詳しくはこちらの記事で。

注目の「働き方改革フォーラム」

全国社会保険労務士会連合会が主催する「働き方改革フォーラム」。

来週の21日(水)からウェビナーで開催。

判決がでたばかりのメトロコマース訴訟、大阪医科薬科大学訴訟についての、水町勇一郎先生や社労士の先生方のご見解を聴けるかも知れませんね。

要チェック!

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲

金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。

是非Twitterのフォローお願いいたします!

Follow @Sharoushi24