みなさん、こんにちは。

最新の厚生労働白書よりも大事かもしれない白書その1からの続きです。

金沢 博憲

金沢 博憲 高度経済成長の勢いを背景に、国民皆保険・皆年金から福祉元年まで、社会保障の拡充が続きます。いわば「黄金時代」編です。

特に福祉元年は要チェック!

国民皆保険・皆年金の実現

高度経済成長下での社会保障の課題

(高度経済成長の実現と社会の変化)

日本経済は、1955(昭和30)年頃に始まった「神武景気」により本格的な経済成長過程に入り、以後急速な勢いで成長を遂げ、国民の生活水準も向上していった。

1960(昭和35)年12月に閣議決定された「国民所得倍増計画」では、計画期間中の年平均成長率を7.2%とし、10年後には国民総生産を2.7倍、一人当たり国民所得を2.4倍とすることを目標としたが、実際には、ほぼ年平均10%成長を実現した。また、所得倍増の目標は7年で達成し、最終的には、1955年から第1次オイルショック(石油危機)により戦後初めて経済成長がマイナスとなった1974(昭和49)年までの約20年間に、年平均9.2%の実質経済成長率という極めて高い率で経済発展を遂げた。

1956(昭和31)年版経済白書は、前年の国民総生産(GNP)が戦前のピークを越えたことを踏まえて「もはや戦後ではない」と宣言を行った。

一方、同年に初めて出された厚生白書では、「果して戦後は終わったか」の主題の下、国民生活の面ではなお復興に取り残された分野の多いことや、復興の背後に1,000万人に上る生活保護すれすれの状態にある低所得者が存在していることを指摘し、社会保障政策について、経済成長のための施策と併行した社会保障政策の充実を訴えた。

当時は、人口構成において生産年齢人口の割合が高い、いわゆる「人口ボーナス」が生じていた時期であったが、「国民皆保険・皆年金」は人口ボーナス等に支えられた高度経済成長の時代の波に乗って実現し、社会保障の重点も「救貧」から「防貧」に移行し各種給付の充実・改善も図られていった。

1973(昭和48)年2月の「経済社会基本計画」では、日本列島改造による均衡ある発展と活力ある福祉社会の実現が国の政策目標として掲げられ、同年は「福祉元年」と呼ばれた。

高度経済成長は産業構造の急速な変化をもたらした。都市部などでは労働力不足、求人難の声が高まり、農村部から都市部へ人口が流入する都市化が急速に進展した。労働力不足、求人難により新規学校卒業者への企業の求人も急増した。1950年代後半には中学卒業者に対する求人が年々増加し、1960年代後半になると中学卒業者の進学率が急速に高まり、それとともに新規学校卒業者の主力は高校卒業者に移っていった。

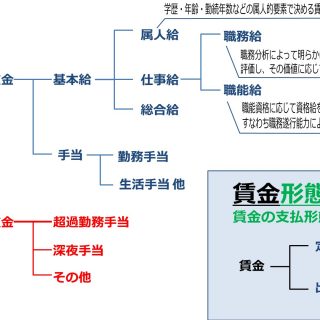

新規高卒者の求人倍率でみると、国民皆保険・皆年金を実現する1961(昭和36)年に2倍を超え、1970(昭和45)年には7倍に達した。企業にとって労働力の確保・定着を図ることが重要な課題であり、賃金を地位や年齢の上昇に応じて労働者に分配し、年功序列により地位や賃金を保障することとした。これにより、労働者は子どもの教育費などで生計費が年々増大していったとしても対応することが可能となった。

また、新規学校卒業者を一括採用し、長期雇用(終身雇用)を前提として企業内訓練による人的資本形成を行い、企業固有の技術を持つ熟練労働者を確保する仕組みである「日本型雇用慣行」が大企業を中心に普及・定着した。

加えて、企業は労働力の確保・定着を図る観点から、若年層を中心として社宅や各種手当等の法定外福利厚生を充実させたことが、企業内福祉の充実につながった。

日本型雇用慣行は、既に第2次世界大戦以前にもその萌芽がみられたが、日本型雇用慣行の普及・定着により、世帯構成についてはサラリーマンとして働く夫とそれを支える専業主婦が一般化し、世帯単位も夫婦と子どもから成る世帯が標準的なものとみなされるようになった。

国民の間に「中流意識」が普遍化するのもこの頃からである。

国民皆保険の実現

(国民皆保険計画の策定)

高度経済成長が始まった当初、社会保障関係では、医療保険制度の未適用者が1956(昭和31)年3月末の時点で約2,871万人、総人口の約32%存在し、大企業労働者と零細企業労働者、国民健康保険を設立している市町村とそれ以外の市町村住民間の「二重構造」が問題視された。

また、1960(昭和35)年度に生活保護を受けた世帯のうち55.4%は世帯主又は世帯員の病気が原因であった。こうした状況下で、医療保険未適用者の防貧対策として、国民皆保険の実現が強く求められるようになった。

(国民皆保険に対する期待感)

国民皆保険実現に当たっては、国民の強い支持が後押しした形となった。

全国市長会、町村会、全国国民健康保険団体中央会等は新国民健康保険法案の速やかな成立を要望し、世論もそれを期待した。

1958(昭和33)年に内閣総理大臣官房審議室(当時)が行った「社会保障に関する世論調査」によると、医療保険既加入者の圧倒的多数(健康保険加入者の93%、国民健康保険加入者の82%)が「引き続き入っていたい」という希望を表明した。

これについて、『昭和33年度版厚生白書』は「医療保険に対する支持がこのように強固であることは、疾病による生活不安の深刻さと、その解決策としての医療保険への信頼に現れる国民の生活体験に根をおいた知恵を物語るもの」と指摘した。

(新国民健康保険法の制定)

政府は1955年12月「経済自立5カ年計画」を策定し、「社会保障の強化」等を提唱した。

また、翌1956(昭和31)年1月、「全国民を包含する総合的な医療保障を達成することを目標に計画を進めていく」という国民皆保険構想を政府の方針として初めて公式に明らかにした。

同年11月に発表された社会保障制度審議会「医療保障制度に関する勧告」等を契機として、政府は1957(昭和32)年4月、厚生省に国民皆保険推進本部を設置し、1957年度を初年度とする「国民健康保険全国普及4カ年計画」(以下「国民皆保険計画」という。)に着手することになった。

健康保険の対象とならないすべての国民を国民健康保険に加入させることで、国民皆保険を実現しようとしたのである。

国民皆保険計画に着手したものの、当初、大都市での国民健康保険の普及が予定どおりには進まなかった。

これは、被保険者の資格認定が困難であったこと、事務費の国庫補助が低額であり、人件費の高い大都市では国庫補助では足りず、財政を圧迫したこと等が原因であった。

政府は、国民皆保険の基盤を確立するため、国民健康保険制度を強化すべく1958(昭和33)年3月、①1961(昭和36)年4月から全市町村に事業の実施を義務づけること、②同一疾病についての給付期間を3年とすること、③給付の範囲を健康保険と同等以上とすること、④給付割合を5割以上とすること、⑤国の助成を拡充すること、等を内容とする「新国民健康保険法」案を提出した。

この法案は、同年12月に国会を通過し、翌1959(昭和34)年1月から施行されることとなった。

1959年は就業者に占める雇用者割合がはじめて5割を超えた年でもあった。戦後の国民健康保険は、サラリーマン化が進む中で産声を上げたことになる。

こうして、日本の国民皆保険体制は、1961年4月1日までの期限付きで全市町村への事業の実施を義務づける形で法律的に裏付けられることになり、市町村に住所を有する者は、被用者保険加入者等でない限り、強制加入とされた。

スタートでやや立ち遅れた6大都市でも、日本一の被保険者数を擁する東京23区において1959年12月に国民健康保険を実施し、神戸市がこれに続いた。

結局、他の都市も1961年4月からの実施となり、ここに計画どおり国民皆保険体制が実現した。

(制限診療の撤廃と診療報酬の地域差撤廃)

国民皆保険の実現に先立ち、1958(昭和33)年6月には、現行の診療報酬体系の骨格となる診療報酬点数表が告示され、同年10月から実施された。また、国民皆保険後の保険医療では、1962(昭和37)年に保険診療において抗生物質、抗がん剤、副腎皮質ホルモン等の使用を認可するなど、いわゆる制限診療の撤廃が行われた。

さらに、当時は地域による医療費の格差があり、保険診療費もこれを助長するような甲地、乙地によって異なる医療費体系となっていた。

1963(昭和38)年にこの地域差が乙地を甲地なみに引上げることによって全面的に撤廃され、全国一律に同一の医療行為に対しては、同額の診療報酬が支払われることとなった。

(健康保険と国民健康保険の制度間格差)

当時、国民健康保険の医療給付については、その給付範囲、給付率とも健康保険などの被用者保険と比べて水準が低かった。

まず、給付の範囲については、往診、歯科診療における補てつ 、入院の際の給食、寝具設備の給付は、当分の間、行わなくてよいとされていたため、これらの給付の制限を行っている保険者が少なくなかった。

1961(昭和36)年4月1日現在における給付範囲の制限の状況を保険者が市町村であるものについてみると、まったく制限をつけていないものは2,381で全体の68.0%、全部制限しているものは86で全体の2.5%であり、3割強の市町村で何らかの制限が設けられていた。

また、給付率の状況は、市町村が保険者である場合についてみると、給付率が最低の50%であるものが全体の93.5%を占め、本人給付率が100%である保険者が半数を超える被用者保険との差は大きかった。

このため、国民健康保険の給付率について被用者保険の水準にできるだけ近づけることが要請され、1961(昭和36)年の国民健康保険法改正により世帯主の結核性疾病又は精神障害について同年10月より給付率が5割から7割に引上げられ、1963(昭和38)年の同法改正によって世帯主の全疾病について原則として給付率が7割に引上げられた。

その後、1966(昭和41)年の同法改正によって世帯員に対する法定給付割合が5割から7割に引上げられることが決定し、1968(昭和43)年1月より実施された。

医療提供体制の整備

(公的病院・民間病院の整備・充実)

国民皆保険は、医療を提供する体制が整備されて初めて意味を持つものであり、医療施設整備、医療従事者の確保も進められていった。また、国民皆保険の実現がこうした医療提供体制の整備を促進したともいえるのであって、両者は表裏一体の関係にあった。

1945(昭和20)年にGHQから旧日本軍の陸海軍病院等が返還され、国立病院、国立療養所として国民一般に開放されることとなった。都道府県が設置する公立病院については、医療水準の確保を図るため、病院の施設基準等を定めた1948(昭和23)年公布の「医療法」の中で、その設置に要する費用に対して国庫補助を可能とする規定が設けられ、公的医療機関の復興が進んだ。

一方、民間病院については、施設基準を満たせばどこでも自由に開業ができる自由開業医制がとられた。また、1950(昭和25)年に医療法が改正され、医療法人制度が設けられた。医療法人制度の創設によって、医療事業主体が非営利の法人となることができ、資金の集積を容易にするとともに、経営の安定化が図られるようになった。

その後、民間医療機関の整備は加速し、民間を中心とした医療機関の整備が日本の医療提供体制における特色の一つとなった。

(一県一医大構想と医師の養成)

1961(昭和36)年に実現した国民皆保険体制下では、種々の医師、歯科医師確保対策が講じられることとなった。

医師確保対策としては、昭和30年代に医学部入学定員が約3,000人から約3,500人へと約500人増加したものの、病院の著しい増加、高度な医療技術の普及、国民皆保険の実現等が原因となって、昭和40年代に入ると医師不足が痛感されるようになった。

このため、1966(昭和41)年度、1967(昭和42)年度、1970(昭和45)年度の三度にわたり、厚生省から文部省に

対し医学部入学定員の増加が要請された。

また、厚生省は、1970(昭和45)年7月、今後計画的に医師・歯科医師を確保するため当面の行政目標として、①1985(昭和60)年までに人口10万人に対し最小限150人の医師を確保すること、②1985年までに人口10万人に対し歯科医師50人を確保すること、を決定した。

こうして、1970年度には戦後初めて医学部の新設(秋田大学医学部等4医学部)が認められ、翌年度には2校、1972(昭和47)年度には自治医科大学等7校が新設された。また、1973(昭和48)年2月に閣議決定された「経済社会基本計画-活力ある福祉社会のために-」において、無医大県の解消(いわゆる一県一医大構想)が盛り込まれ、1979(昭和54)年10月の琉球大学医学部設置をもって解消が実現した。

このような医師、歯科医師確保対策が功を奏し、1984(昭和59)年には、1985年までに人口10万対最小限150人の医師及び50人の歯科医師を確保するという目標は達成された。

(へき地医療政策の展開)

国民皆保険が実現し、国民のすべてが保険によって医療の給付を受けられる体制が確立したものの、医療機関が都市部に偏在し、医師・歯科医師が周囲にまったく存在しないいわゆる「無医(無歯科医)地区」の解消が課題として残っていた。

このうちの無医地区対策は、既に1950年の社会保障制度審議会の勧告(「社会保障制度に関する勧告」)においても取り上げられていた。1961(昭和36)年8月、厚生省の医療保障委員の発表した中間報告では、国の予算の重点的な配分によって、無医地区の着実な解消を図ることを要望するとともに、無医地区における医療機関の運営費の赤字について大幅な国庫補助を行うべきであると述べられていた。

同年5月現在の無医町村は165、また、人口、面積、地理的状況から無医町村に準ずる無医地区が728に上っていた。

このような医療を受ける機会の不均衡を是正するための一環として、厚生省はへき地医療対策を1961年度から年次計画を立て積極的に推進した。しかし、折からの高度経済成長に伴う都市化現象により、増加した都市における医療ニーズを満たすため医師の都市集中も著しく、へき地における診療所の整備に見合った医師の確保が困難な場合が多かった。このため、へき地診療所に医師を派遣する親元病院への助成や地域内の保健所、医療機関、市町村等の有機的連携を図るためのへき地医療地域連携対策等が講じられた。

国民皆年金の実現

(国民皆年金の実現)

厚生年金保険法が全面改正された1954(昭和29)年当時、厚生年金の給付水準は年に1,200円、月にすると100円程度でしかなかった。

こうした中、政府は厚生年金の適用業種を拡大し、被保険者数の拡大を図ったものの、特定職域を単位とするグループの厚生年金保険から分離・独立(1954年の私立学校教職員共済組合、1956年の公共企業体職員等共済組合、1959年の農林漁業団体職員共済組合)の動きに歯止めをかけることはできなかった。

一方、公務員については、新しい共済組合が発足(1955年の市町村共済組合、1959年の国家公務員共済組合、1962年の地方公務員等共済組合)した。

こうした分立する公的年金制度は、いずれも一定規模以上の事業所や工場で働く被用者、公務員等を対象とする制度であり、農民や自営業者、零細な事業所の被用者などには何の年金制度もなかった。

年金制度によってカバーされている人数も全体で約1,250万人であり、全就業者人口約4,000万人の3分の1程度、全被用者人口約1,800万人の約70%程度にすぎなかった。

医療保険が農民や自営業者を含め、既に全国民の3分の2をカバーしていたのに比べ、年金制度は立ち後れていた。

こうした中で、「老齢人口が絶対数においても、総人口に対する比率においても次第に増加していく傾向にあって、親族扶養の無力化の傾向と相まって、老齢者の生活保障を国が真剣に考えざるを得なくなったこと」(『昭和32年度版厚生白書』)や、「年金制度とともに社会保障制度の車の両輪とされている医療保障制度が、(中略)国民皆保険を達成するという具体的な目標のもとに、現に拡大整備されつつあるという事実は、残された問題としての年金制度に、いわば自然のなりゆきとして論議を集中させ」(同)、既存の年金制度でカバーされないすべての国民を対象とする国民年金制度創設の機運が高まった。

当時は既に核家族化が進行しており、家族制度の廃止で子の親に対する扶養意識の減退が指摘されていたが、このほかにも、軍人恩給増額の動きや、地方自治体で先行した敬老年金の実施が、国民年金導入の世論を盛り上げた。

このような情勢を踏まえ、厚生省は、1957(昭和32)年に5人の有識者で構成する国民年金委員会を設置し、翌1958(昭和33)年には国民年金準備委員会を設置して検討に当たった。

また、同年に社会保障制度審議会は「国民年金制度に関する基本方策について」の答申を行った。

こうして「国民年金法」が1959年に制定され、無拠出制の福祉年金は翌1960(昭和35)年3月から支給されることとなったほか、拠出制国民年金は1961(昭和36)年4月から保険料の徴収が開始されることとなり、ここにすべての国民がいずれかの公的年金制度の対象となる「国民皆年金」が国民皆保険と同時に実現することとなった。

国民年金は、20歳以上60歳未満の日本国民で、厚生年金や共済年金の対象となる被用者以外のすべての者(農林水産業従事者、商店主等)を被保険者(加入者)とする社会保険方式による年金制度であった。

保険料は定額(月100円、35歳以降150円)で、年金給付については、65歳から月額2,000円(25年以上拠出)、最高3,500円(40年拠出)の老齢年金等を支給することとなった。

また、被用者年金のように事業主負担分に相当する部分がないことに加え、国民年金の加入者には低所得者が多かったことを考慮し、3分の1の国庫負担を行うこととなった。

さらに、高齢のため受給に必要な加入期間を満たせない人や、既に障害を有する人に対して、無拠出の老齢福祉年金、障害福祉年金及び母子福祉年金等を支給することとなり、その費用は全額国庫で負担することとなった。

(拠出制国民年金の実施)

国民年金法の制定に当たっては、大きな反対があったことも事実である。

『昭和36年度版厚生白書』によると、「35年夏頃からの(中略)拠出制国民年金の実施に対する反対又は実施延期の運動は、給付額が低すぎること、保険料が高額だったこと、拠出期間が長きに失することなどを挙げて、適用開始時期を中心に激しい動きを示し、大都市においては、地域住民が地域行政とのつながりをほとんど失っていることと絡み合って、ことに激しく、制度の実施に暗い影を投げかけた。」と当時の状況を説明している。

また、国民年金に対する国民の理解も十分とはいえなかった。

前出「社会保障に関する世論調査」によると、「国民年金制度という言葉を何かで見たり聞いたりしたことがありますか。」という質問に対して、過半数の53%が「ない」と回答した。

さらに、1958(昭和33)年8月に行われた全国社会福祉協議会の調査で国民年金に対する理解度を職業別にみると、国民年金の適用対象となる農林業、漁業を職業とする者では、特に関心が低いことが判明した。

このため、政府は同年8月に「国民年金制度周知月間」を設定し、様々な啓蒙活動を行うなどして、一般の協力を求めようとした。しかしながら、老齢年金が25年以上の拠出で月額2,000円という給付水準では魅力も薄く、特に大都市における制度の滑り出しは順調ではなかった。

(通算年金制度の創設)

国民皆年金の実現により、すべての国民は分立したいずれかの公的年金制度の適用を受けることとなった。

しかしながら、各公的年金制度は大部分が相互に関係なく創設され、しかも、老齢年金や退職年金を受けるには相当長期間同一制度に加入していることが要件であったため、職場を移動して一つの年金制度から離脱した者には、その制度からの脱退に伴う一時金の給付が行われるにとどまっていた。

このため、国民年金制度制定の準備作業に並行して、各制度間の通算方法についての検討が進められた結果、1961年11月、「通算年金通則法」が公布施行され、同年4月に遡及適用となった。

これにより、多数の公的年金制度相互間で加入期間を「数珠つなぎ」方式で通算する老齢年金(退職年金)に関する通算措置が実施される運びとなった。

給付改善と「福祉元年」

(老人医療費支給制度の創設)

65歳以上人口が少なかった頃の老人施策については、生活保護法による養老施設への保護と国民年金法による福祉年金給付などが主なものであった。

しかしながら、核家族化の傾向が顕著となり、また、老人に対する扶養意識の減退がみられるようになったことが、独り暮らし老人や寝たきり老人の問題を顕在化させることになった。

このように高齢者に対する福祉施策の需要が高まってきたことを受けて、1963(昭和38)年に福祉六法の一つである「老人福祉法」が制定され、老人ホームへの入所、老人家庭奉仕員の派遣等の福祉サービスの実施とともに、高齢者に対する保健指導等が実施された。

当時、老人福祉法は世界で初めての老人関係法といわれた。

その後、1970(昭和45)年になると、日本は65歳以上人口(当時は「老年人口」)比率が7.1%となり、国連の定義にいう高齢化社会に入った。

●高齢化社会→高齢化率が7%を超える(1970年)

●高齢社会→高齢化率が14%を超える(1994年)

●超高齢社会→高齢化率が21%を超える(2007年)

翌1971(昭和46)年に総理府(当時)が行った「老人問題に関する世論調査」によると、高齢者(当時は「老人」)の生活と健康を守るために、国の施策として一番力を入れて欲しいものについて、「老人医療費無料化」が44.0%と最も多く、次いで「老齢福祉年金の増額」(17.4%)、「老人無料検診」(10.0%)と老人医療費の無料化を求める世論がもっとも大きかった。

一般に高齢者は低収入で、当時年金制度も未成熟であったこと、当時の医療保険の家族給付率が5割であったこと等から、高齢者は医療費負担のために受療を敬遠し、必要な医療が受けられない恐れがあると指摘されていた。

一方、1970年代前半になると、経済成長の成果を国民福祉の充実に還元しようとする動きが高まった。

既に、老人医療費の一部負担金(患者負担)を公費により肩替わりする制度は、東京都や秋田県など一部地方自治体において実施されていたが、その後全国の多くの地方自治体に広がっていった。

老人医療費の無料化は、東北内陸部に位置する「村」が先駆けとなりました。

その村における、無料化→受診率の上昇→病状の早期発見→重症化回避→医療費の抑制という効果が注目され、全国自治体に広まったのです。

その後、東京都での実施が決まったことを受け、国が制度化を進めます。

こうした状況を受けて国も1972(昭和47)年の老人福祉法の一部改正により、「福祉元年」とよばれた翌1973年1月から国の制度として老人医療費支給制度が実施された。

この老人医療費支給制度により、70歳以上の高齢者が医療保険で医療を受けた場合の自己負担費用が全額公費で負担されることとなり、高齢者の医療費負担が無料化された。

後に無料化に伴う病院のサロン化や過剰診療等が問題となるが、その当時から老人医療をこのような形で無料化することについては反対論ないし慎重論もあった。

「病院のサロン化」について当時の戯評があります。

~ある病院の待合室~

Aさん「おや、今日はCさんは来てないのかい?」

Bさん「Cさんは、風邪をひいて家で寝込んでいるらしいよ」

しかしながら、当時は層の厚い生産年齢人口に支えられており、かつ右肩上がりの高度経済成長が見込まれる中での制度創設となったことから、最終的には実施に移された。

当時の危惧はやがて現実のものとなり、老人保健制度の創設へとつながっていった。

(7割給付の実現と高額療養費制度の創設)

「福祉元年」の1973(昭和48)年、医療保険制度では、健康保険の家族給付率の引上げ(5割から7割)や高額療養費制度の創設などが行われた。

・被用者本人:無料→(S59)1割→2割→(H15)3割

・被扶養者:5割→(S48)3割→入院2割→(H15)3割【国民健康保険の自己負担割合の変遷】

・世帯主:5割→(S38)3割→(現在)3割

・世帯員:5割→(S43)3割→(現在)3割

特に、「医療内容の高度化傾向にかんがみ、高額医療に対する格段の配慮が切望される」(1972年12月「社会保険審議会意見」)として、月3万円(当時)を超える自己負担分を医療保険制度から支給するという高額療養費制度が創設されたことによって、医療費に占める患者負担の割合は低下し、医療機関を利用しやすい環境が整備された。

同制度は、1975(昭和50)年に国民健康保険にも導入された。

(年金給付水準の改善と物価スライド制の導入)

年金制度においても給付水準の改善が図られ、厚生年金では1965(昭和40)年に、当時の平均的な標準報酬月額25,000円の人が20年加入した場合の標準的な年金額が1万円となる「1万円年金」 が実現し、1969(昭和44)年には「2万円年金」が実現した。

国民年金でも、1966(昭和41)年に「夫婦1万円年金」が、1969(昭和44)年には「夫婦2万円年金」が実現した。

また、1973年の改正で、物価の変動に合わせて年金額を改定する物価スライド制が導入されるとともに、厚生年金では現役男子の平均月収の6割程度を目安とし、過去の標準報酬を現在の価格に評価し直して計算する標準報酬の再評価(賃金スライド)を行ったことにより、「5万円年金」 が実現した。

また、国民年金でも「夫婦5万円年金」が実現した。

●高額療養費制度の創設

●物価スライド制が導入

●5万円年金

この物価スライド制の導入により、年金制度は、この直後の第一次オイルショックによるインフレにも対応でき、老後の所得保障の中核を担う制度になっていった。

その後もオイルショックに対応し老後生活の安定を図るため、2年繰り上げて1976(昭和51)年に財政再計算を行い、厚生年金の老齢給付の水準として、標準的な男子の受ける老齢年金の額が直近男子の平均標準報酬の60%程度を確保するよう引上げられるなどの給付の拡大が図られた。

年金給付水準の拡大の背景には、当時の日本は人口の高齢化が進んでおらず、欧米先進国よりも年金制度は未成熟ということがあった。

これは、当時は老齢年金受給者が少なく、支給されている年金額も少なかったためであった。

厚生年金については退職後の所得保障を行うものとして、制度発足時は在職中に年金を支給されなかったことも受給者が少ない理由であった。

このため、高齢者は低賃金の場合が多いという実態にかんがみ、在職者にも支給される特別な年金として1965(昭和40)年に在職老齢年金が創設された。

しかしながら、当時の成熟度(老齢年金受給者数/被保険者数)は、西ドイツ28.0%(1976年)、フランス24.5%(75年)、英国32.5%(74年)、スウェーデン28.4%(75年)、アメリカ21.4%(76年)と20%を超える率であったのに対し、日本は18.4%(78年)であった。

日本の場合、福祉年金受給者を除くと成熟度はさらに11.1%へと下がり、成熟度の低さが目立っていた。

(児童手当制度の創設)

児童手当については、既に1947(昭和22)年において、社会保険制度調査会で「児童手当金」という形で老齢年金に次いで実施すべきであるとの勧告がなされていた。

しかしながら、①日本の場合、児童の扶養はすべて親の責任とする考え方が強かったこと、②多くの企業で日本型雇用の特徴である年功序列型賃金あるいは生活給的性格の強い賃金体系が採用されており、その中に扶養家族手当が含まれていたこと等から、家族手当(児童手当)制度として導入に至らなかった。

その後、国民皆保険・皆年金が実現すると、先進諸国の社会保障制度のうち、児童手当制度が日本に唯一欠けていることが認識されたこともあり、児童手当制度をめぐる議論が活発となった。

昭和40年代に入ると、社会保障制度の充実が多くの国民の要求するところとなり、一方、経済的にも高度経済成長により財政的余裕ができたこと、また、高齢化現象が進むにつれて次代を担う児童の健全育成、資質の向上についての必要性の認識も生じたことなどが、児童手当制度の創設を促進する上で大きな役割を果たすようになった。

その結果、児童憲章制定20周年に当たる1971(昭和46)年5月には「児童手当法」が制定され、翌1972(昭和47)年1月に施行された。

以上です。

最新の厚生労働白書よりも大事かもしれない白書-その3に続きます。

執筆/資格の大原 社会保険労務士講座

金沢 博憲

金沢 博憲 「時間の達人シリーズ社労士24」「経験者合格コース」を担当致しております。

是非Twitterのフォローお願いいたします!

Follow @Sharoushi24